・視神経炎ってどんな病気なの?

と疑問をお持ちの方の悩みを解決できる記事になっています。

視神経炎とは

典型的な視神経炎は比較的若年女性(15歳~45歳)に多いとされる。片眼性が多い。ただし、初診時には反対眼の74.7%にも視野異常を生じているとの報告もある。視神経に脱髄あるいは感染など生じることが原因とされるが、特発性も多くみられる。

急性の視力障害あるいは視野障害(最も多い視野異常は黄斑部を含む中心視野の感度低下(66.2%))で発症し、1~2週間の経過で症状が増悪し、3週前後で回復傾向を示す。具体的には視力が1.0以上になるのが70%、0.5以上は93%とされる。しかし、中には完全回復にするまで約1年かかる場合もある。その他にも動かすと増悪する眼痛を伴うことがある。

典型的視神経炎とは

典型的視神経炎は発症時に全身疾患を合併していない場合であっても、多発性硬化症へ移行する恐れがある。視神経炎の再発は約30%に起こるとされる。

典型的視神経炎の臨床像

- 15~45歳

- 女性が多い(75%)

- 急性の片眼性の視力低下で発症する(視力低下は数日から2週間程度で徐々に進行し、その後、発症から3週内に80%の症例で改善が始まる。)

- 眼球運動痛+(アメリカで約90%、日本で56%みられた。しかし、その日本の報告では、抗MOG抗体陽性例では77%で見られたとのこと。視機能障害には数日先行する場合がある。)

- 病眼にRAPD(相対的入力瞳孔反応異常)陽性

- 単眼性視野異常

乳頭腫脹はアメリカで約35%、日本で約50%に見られた

-320x180.jpg)

視神経炎の診断

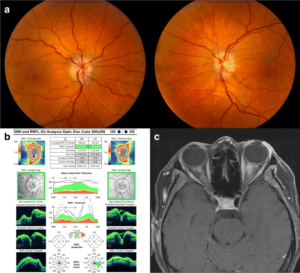

視神経乳頭に腫脹や浮腫があるものを前部視神経炎(乳頭炎)、ないものを球後視神経炎と呼ぶ。片眼性では患側のRAPD、眼窩部脂肪抑制+Gd造影MRIも有用な検査である。特に、冠状断撮影で、T2脂肪抑制やSTIR法、FLAIR法で脱髄病変、つまり高信号(白色)の病変を探し出すことが大切である。FLAIR法は髄液が低信号に写るため分かりやすい。

1.前部視神経炎

臨床所見としては下記が重要となる。以上を踏まえて、視神経症を除外して診断となる。

臨床所見

- 視神経乳頭発赤、腫脹

- 視野異常(中心暗点やMariotte盲点の拡大を伴うラケット状暗点)

- RAPD陽性

- 脂肪抑制造影T1強調画像やT2強調画像、STIR法で視神経の肥大化や高信号(→虚血性視神経症との鑑別に有用)。脂肪抑制造影T1強調画像がより感度が高い。視神経の病変長は抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎に比べて短いとされる。

※視力低下の前に眼窩周囲痛、眼球運動痛を認めることがある。

2.球後視神経炎

球後視神経炎は乳頭に異常所見を認めないにもかかわらず、前部視神経炎と同様の所見を呈する。

多発性硬化症への移行

頭部MRIが最も重要な予測因子である。視神経炎発症後10年間で、MRIで全く脱髄病変がなければ22%、1つ以上でもあれば50%が多発性硬化症に移行する。

その他にも、

- 視神経学的異常の既往がある

- 視神経炎再発例

- 多発性硬化症の家族歴がある

ことも危険因子である。

視神経炎の治療

自然治癒傾向はあるが、加療が行われることが多い。

- ビタミンB12(メチコバール®)の内服

- ステロイド(ステロイドパルス1000mg/dayを3日間点滴後、PSL1㎎/kg/dayを11日内服が基本)

- 免疫抑制薬(インターフェロン)

1.ステロイド療法

”ステロイドは視力回復を早めるが、最終視力には関係はない”とされる。この差は発症後15日で最も効果が高く、それ以降は減弱する。経口投与は、発症後2年間は多発性硬化症への移行を少なくする。また、免疫抑制薬は多発性硬化症への移行を30%遅らせるとされる。両眼性で著明な視力低下、再発した場合はステロイドパルス療法を行うこともある。経過観察として6か月毎にMRIで経過観察することが望ましい。再発予防としては典型視神経炎であればPSL0.5㎎/kg/dayを投与し、1週間ごとに10㎎減量する。

ステロイド抵抗性の急性期視神経炎(原則、抗AQP抗体陽性例)に対してIVIG療法は保険適応である。

2.β-インターフェロン療法

初発の視神経炎の患者の多発性硬化症への移行を遅らせる可能性がある。ステロイドパルス療法後に開始する。CHAMPSでは3年以降も有意にMSへと移行することを予防する効果、障害の進行抑制効果が示されました。ただし、インターフェロンは典型的視神経炎に効果が限られ、Devic型(日本人に多い)に投与すると、逆に症状が悪化する。

視神経炎の予後

初回の視神経炎発症後急性期治療を行ってから6カ月間で、特発性視神経炎では35%に再発がみられ、抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎では58%に再発がみられた。ただし、再発しても最終視力は低下しない。

70%が視力1.0まで改善、93%が0.5まで改善する。初診時に視力不良な眼では、良好な視力回復の可能性が低い。半年以内に視力回復が完成する。発症1年以降だと、視力回復は見られない。

視機能改善よりも疼痛が先に改善することが多い。

参考文献

- 眼科学第2版

- 眼科:目で診る緑内障・視神経疾患80

- クオリファイ7視神経疾患のすべて(専門医のための眼科診療クオリファイ)

- Retina medicine vol.10 no.1

- 第126回日本眼科学会総会

- The clinical profile of optic neuritis. Experience of the Optic Neuritis Treatment Trial. Optic Neuritis Study Group

- Epidemiologic and Clinical Characteristics of Optic Neuritis in Japan

- 日本の眼科 93:4号(2022)

- Headaches attributed to visual disturbances

関連記事