網膜色素線条(AS)とは

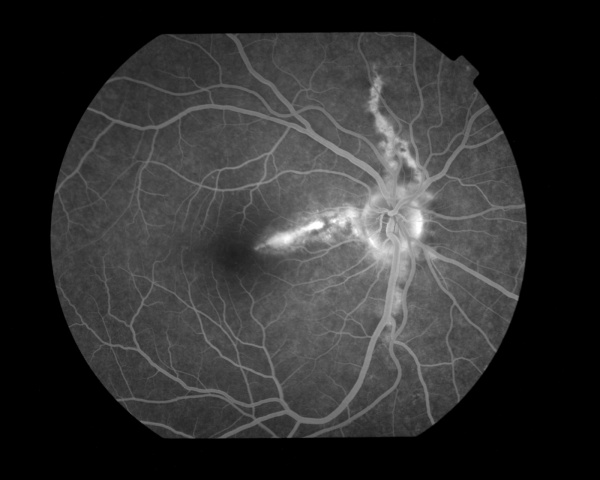

網膜色素線条(AS ; angoid streaks)は全身の弾性繊維変性による疾患で、Bruch膜の弾性線維の変性・断裂によって視神経乳頭から放射状、ヒトデ状に伸びる黒褐色あるいは灰褐色の色素線条という特徴的な眼底所見を呈する。

色素線条が黄斑部に及ぶと断裂したBruch膜から脈絡膜新生血管(CNV、頻度は50-70%で中心窩鼻側に多い)が生じ、両眼性でが多く、高度な視力低下、中心暗点を生じることが多い。通常は中年期(40歳以降の男女)に発症し、いったんCNVが発症すると治療に抵抗し、再発を繰り返すことが多い。

網膜色素線条(AS)の病態

弾性線維の脆弱化を生じ、Bruch膜の断裂、さらには網膜色素上皮の萎縮を生じる。

網膜色素線条(AS)を発症する疾患

- 弾性線維性仮性黄色腫(PXE)⇒特に高率に合併し、合併した場合はGronbland-Strandberg症候群という

Gronbland-Strandberg症候群とは

側頸部や腋窩、肘、膝下などの関節屈曲、さらには腹部などの皮膚に黄色の扁平な丘疹が多発癒合して、萎びたミカンのような外観をとる。

- Paget病

- 鎌状赤血球性貧血

- 老人性弾性線維変性症

- Ehlers-Danlos症候群

網膜色素線条(AS)の所見

1.眼底所見

- 視神経乳頭から放射状、ヒトデ状に伸びる黒褐色あるいは灰褐色の色素線条

- 梨地状眼底(後極~中間周辺部にかけて広範囲に黄白色点状所見)

- Crystalline body(乳頭周囲から中間周辺部にかけて)

2.蛍光眼底造影検査(FA)

造影早期は色素線条に一致して過蛍光(window defect)で、後期には組織染による過蛍光を示すことが多い。色素線条内の色素沈着部はblockによる低蛍光を示す。CNVはclassic CNVを呈することが多い。

3.インドシアニングリーン蛍光造影(IA)

造影早期は不明瞭で、後期には明瞭な過蛍光を示すことが多い。FAよりもIAの方が色素線条は観察されやすい。

4.光干渉断層計(OCT)

網膜色素上皮の隆起やBruch膜の断裂を認めることがある。また、扁平なCNVが横に広がって進行していく症例が多い。CNV+ならType2のCNVが多い。ASに伴うCNVではouter retinal tubulationが見られることがあり、特にBruch膜の波うちが特徴的に観察される。

活動性が高い時期は、網膜下フィブリン様の析出物、網膜下出血、網膜浮腫をしばしば認める。活動性が低下すると、CNVは境界明瞭になり、輝度も高くなる。その点では経過観察に有用と考えられる。

5.眼底自発蛍光(FAF)

他の検査よりも広範な網膜色素上皮の障害を検出できるとされる。色素線条に一致して低蛍光となり、梨地状眼底は淡い蛍光として観察されることが多い。

網膜色素線条(AS)の治療と予後

ASに伴うCNVはAMDより若年で発症し、黄斑外に発症しても比較的短期間に黄斑部まで進展することが多い。自然経過での視力予後は不良である。治療が奏効しても再発が多い。網膜色素線条に対する治療は存在しないが、CNVに対しては加療を行う。

しかし、Bruch膜が脆弱であるため、レーザー光凝固では新生血管は再発を繰り返し悪化することが多い。また、光線力学的療法(PDT)も同様に悪化を繰り返すことが多い。一方で、抗VEGF薬の硝子体内投与が治療として最も多く用いられ、初期症例で、中心窩にCNVが及ばず抑制できれば良好な視力維持が可能となるケースもある。

参考文献

関連記事