スポンサーリンク

Stargardt病とは

Stargardt病は黄斑部網脈絡膜萎縮をきたす疾患で、20歳代まで(小学生の頃が多い)に両眼性の視力低下ないし中心視野の感度低下で診断されることが多い。日本人における罹患率は不明だが、アメリカでは10000人に1人見られる。常染色体劣性遺伝(病因遺伝子:ABCA4)が多く、常染色体優性遺伝も時にみられる。また、孤発例もある。ABCA4蛋白はリポフスチンの主成分であるA2EがRPE層に蓄積することで細胞障害を引き起こす。このABCA4遺伝子変異は錐体ー杆体ジストロフィや中心型網膜色素変性の臨床増を示すこともある。

小児期の進行は比較的早く、数年のうちに黄斑部萎縮が進行し、視力が低下していく。一方で、発症年齢が20歳以上の晩期発症例においては中心窩が長期的に温存されることが多い、視力予後は比較的良いとされる。

Stargardt病の診断

眼底検査、蛍光眼底造影検査、眼底自発蛍光が診断に有用である。

- 視力検査:病初期から視力低下を認める。

- 色覚検査:病後期まで正常のことが多い。

- 眼底検査:黄斑部に黄斑窩の反射の減弱、アーケード付近の黄色斑(flecks)、黄斑部厚の減少、病期が進むと網脈絡膜萎縮を認める。

- 視野検査:中心視野に比較暗点、絶対暗点を認める。典型例では周辺視野異常を認めないが、その限りでない。

- 光干渉断層計(OCT):初期には黄斑部厚の減少を認め、末期には病変部視細胞層の消失を認める。

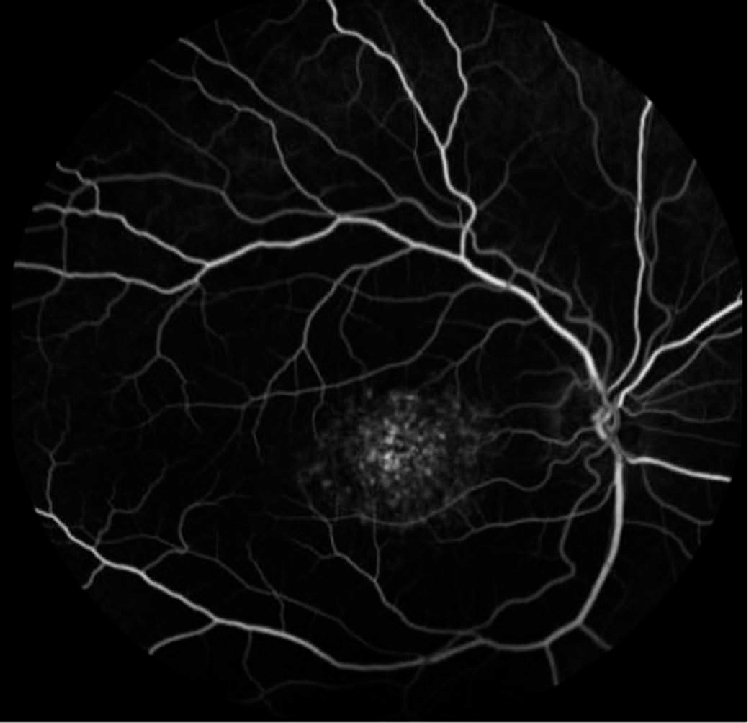

- 蛍光眼底造影検査(FA):網膜色素上皮に蓄積しているリボフスチンによる脈絡膜循環由来の蛍光の減弱があり、dark choroid effect、silent choroidなどの所見を呈する。

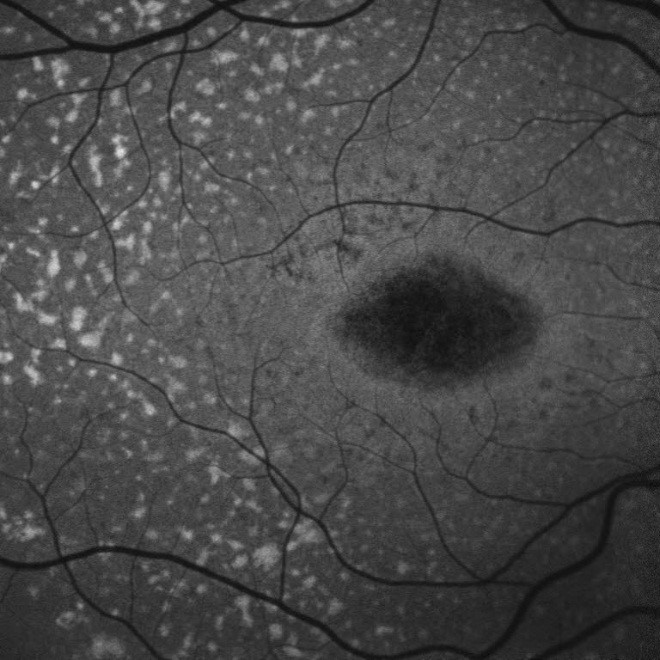

- 眼底自発蛍光(FAF):萎縮により黄斑部が楕円形の低蛍光となり、リポフスチンを含んだ黄色斑(fleck)は過蛍光になる。また、視神経乳頭周囲の自発蛍光が局所的に温存される(peripapillary sparing)ことも特徴的とされる。

眼底検査

Eye Rounds HPより引用

蛍光眼底造影検査

Reshearch Gate HPより引用

Moran Core HPより引用

Stargardt病の鑑別診断

初期と末期に分けて鑑別は考える。

- 初期:Best病、occult macular dystrophy(三宅病)、網膜変性全般、薬剤性黄斑障害

- 末期:Best病、輪状網脈絡膜変性、薬剤性黄斑障害

Stargardt病の治療とロービジョンケア

現在治療法はないが、海外を中心に臨床試験が行われている。日本でも2024年からレチノール結合蛋白質4(RBP4)拮抗薬の内服治療による臨床試験が開始されている。しかし、現時点ではロービジョンケアの適応になり、遮光眼鏡で見え方が改善する場合もある。

参考文献

- 黄斑疾患診療AtoZ

- 眼科学第2版

- あたらしい眼vol.39,No.6,2022

- Quantification of peripapillary sparing and macular involvement in Stargardt disease (STGD1)

- あたらしい眼科 Vol.42, No.3, 2025

- Retina Medicine vol.14 no.1 2025

関連記事

硝子体・網膜・脈絡膜とその疾患このページでは網膜・脈絡膜とその疾患についてのリンクを掲載しています。...