眼結核とは

眼結核で最も頻度が高いのはぶどう膜炎とされる。頻度は高くないが、常に原因として考える必要がある。治療は抗結核薬を用いるが、場合によってはステロイド全身投与を行う必要がある。

眼結核の具体的な眼所見

頻度として高いのは結核性ぶどう膜炎であり、一般に粟粒結核、結核腫、網膜血管炎の3病型に分類され、豚脂様KPsや虹彩・隅角結節を伴う肉芽腫性ぶどう膜炎や汎ぶどう膜炎を伴うこともある。

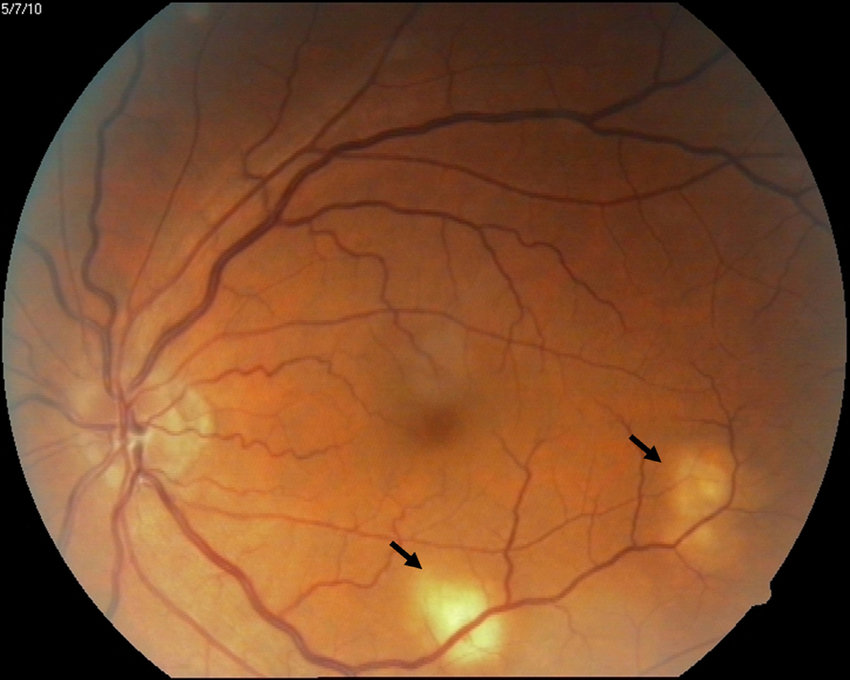

1.脈絡膜粟粒結核

粟粒結核患者において結核菌が脈絡膜に播種した状態である。眼底所見は網膜下レベルに約1/2~1乳頭径大の黄白色の円形病巣が散在する。通常は両眼性で、前房や硝子体中に炎症所見を伴うことがある。フルオレセイン蛍光眼底造影(FA)では初期は低蛍光あるいは過蛍光を呈し、後期で蛍光漏出を伴う。インドシアニングリーン蛍光眼底造影(IA)では、初期から低蛍光を示す。

2.脈絡膜結核腫

後極部の網膜下に白から黄色の数乳頭径大の隆起した、孤立または多発する病巣で、滲出性漿液性網膜剥離、網膜下出血、網膜血管炎などを伴うこともある。通常は片眼性で、前房や硝子体中に炎症所見を伴わない。FAでは早期から後期まで過蛍光、IAでは早期から後期までの低蛍光となる。

3.網膜血管炎

通常は閉塞性網膜血管炎であり、網膜静脈の白鞘化とその血管周囲に放射状に網膜出血を伴うことが多い。黄斑耳側に好発し、網膜動脈周囲炎を伴うことがある。フルオレセイン蛍光眼底造影(FA)では網膜血管壁の組織染色および蛍光漏出、その周囲の網膜無血管野を呈する。

4.角膜実質炎

角膜実質炎とは

結核菌のアレルギー反応で生じると考えられている疾患で、角膜実質炎の約2%程度とされる。角膜周辺部での実質深層における浸潤が生じるが、角膜上皮は侵されない。片眼性が多い。炎症が強いときには虹彩炎や毛様体炎を併発する。

角膜実質炎の診断

結核性の場合、下記の問診・検査が有用である。

- 結核の既往

- 喀痰培養による結核菌の証明

- 胸部画像診断

- ツベルクリン反応陽性

- 梅毒検査陰性

- BCGの既往があればクオンティフェロンTB-2G(QFT)をチェック

角膜実質炎の治療

治療はステロイドの点眼や内服で消炎を図る。

結核菌感染から眼結核発症までの流れ

結核菌は飛沫感染により肺胞に感染後一度は治癒する。その後、結核菌が再活性化し肺結核が発症する。さらに、この感染巣からリンパ・血行性に進展して眼結核を含む肺外結核が発症する。

参考文献

- クオリファイ5全身疾患と眼(専門医のための眼科診療クオリファイ)

- 眼科学第2版

- Multimodal imaging of a choroidal granuloma as a first sign of tuberculosis

関連記事