真菌性眼内炎とは

真菌が眼内に移行し、その結果眼内炎が生じて視力障害をきたす。これを真菌性眼内炎と言い、その発症原因によって内因性と外因性に分類される。

内因性の真菌性眼内炎では、真菌が眼以外に感染しており、血行性に眼に転移することで発症する。一方、外因性の真菌性眼内炎では、手術や外傷を契機に発症する。特に悪性腫瘍や後天性免疫不全症候群(AIDS)、移植直後の免疫抑制状態の患者、また外科手術や外傷後で中心静脈栄養(IVH)を挿入している患者、カテーテル・バルーン留置が行われている患者で発症する。

真菌性眼内炎の症状

まず飛蚊症、霧視、軽度の視力低下を生じる。通常、真菌血症に引き続いて、数週間以内に真菌性眼内炎が生じるため発熱は必発とされる。

真菌性眼内炎の診断

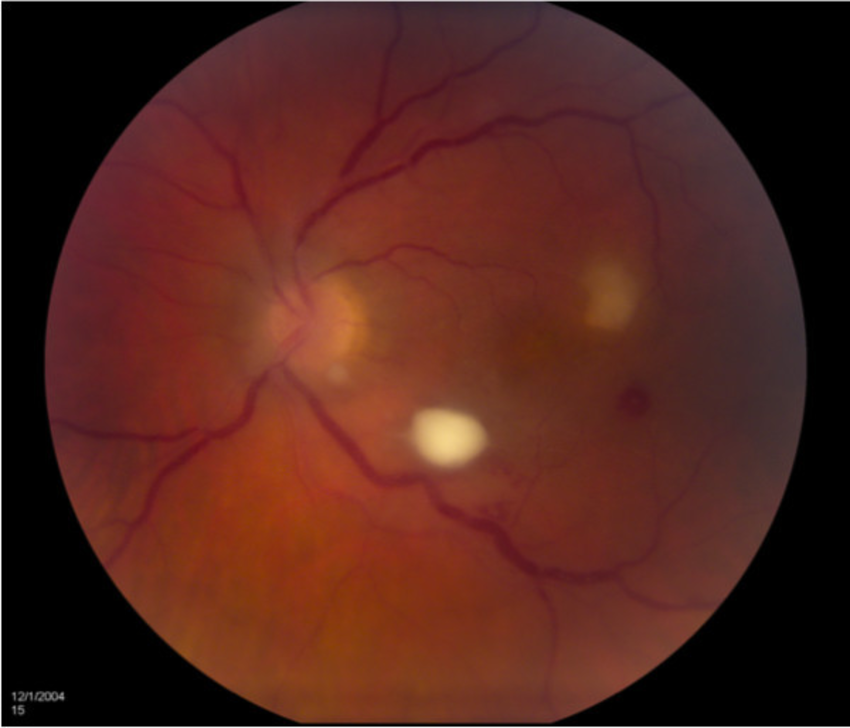

初期には網脈絡膜の白色円形の病巣(雪玉状のfungus ball)として現れ、次第に多発性となり硝子体混濁を伴ってくる。後期になると硝子体混濁も進行し、羽毛状の硝子体混濁が生じて眼底の透見度は著名に低下する。

進行は比較的ゆっくりで、病巣周囲で出血を伴うことがある。また、両眼性に発症することが多い。

炎症が進行すると網膜にできた肉芽腫を起点に増殖膜が形成され、牽引性網膜剥離に至ることがある。同時に前房内でも炎症細胞が増加し、進行するとフィブリン析出や虹彩後癒着を認める。さらには虹彩ルベオーシスや続発緑内障へと進展しうる。

真菌性眼内炎の検査

- 各種真菌培養

- 血清や硝子体サンプル中のβーDグルカン値の測定

- カンジダ抗原やアスペルギルス抗原の測定

- 硝子体サンプルでの塗抹標本(PAS染色やGrocott染色、ファンギローラY®染色)

- 前房水や硝子体サンプルのPCR

真菌性眼内炎の治療

1.内科的治療

カンジダ眼内炎であればフルコナゾール(ジフルカン®)を静脈注射する。また、トリアゾール系抗真菌薬であるボリコナゾール(ブイフェンド®)も、多くの深在性真菌症や糸状真菌による真菌血症の標準的な治療の一つになってきている。副作用がない限り1週間は続ける。その後、効果があれば網膜病変が瘢痕化するまで1-3カ月継続する。

1-2週間程度で網膜の浸潤巣は徐々に縮小し始めるが、内服に変更後も病巣が瘢痕化するまで治療を継続する。また、浸潤巣が黄斑部へ及ぶ場合はアムホテリシンB(ファンフィゾン®)の硝子体内投与が有効との報告もある。

処方例)

- カンジダ症に対して、ジフルカン静注液1回100㎎静注内投与

- イトリゾール注1回100㎎静注内投与

- ファンギゾン注1回5μg/0.1mL硝子体内注射

2.外科的治療

1.の内科的治療を行っても改善ない、あるいは眼内に増殖性変化が進行している場合には、他科の医師と相談し、可能であれば硝子体手術を行う。

なお、硝子体手術中の潅流液中のフルコナゾールの濃度は10~20μg/mLとなるように調整する。アスペルギルス症に対してはキャンディン系抗真菌薬(ファンガード®)が有効であることが報告されている。

3.硝子体内注射

硝子体手術終了時や全身状態が悪く手術ができない場合は、抗真菌薬の硝子体内注射を行う。

投与例)

- ジフルカン®100μg/0.1ml

真菌性眼内炎の予後

- カンジダ→早期治療で視力予後は比較的良好

- アスペルギルス→予後不良例が多い

いずれにせよ白色病巣が黄斑部に生じた場合は視力低下の原因になりうる。

参考文献

関連記事