急性後部多発性斑状網膜色素上皮症(APMPPE)とは

脈絡膜毛細血管板の輸入細動脈に発生した遅延型過敏反応(Ⅳ型アレルギー)による閉塞性血管炎が発症機序として想定されている。原因は不明だが、ウイルス感染などが疑われている。10~30歳代に好発し、性差はない。

急性後部多発性斑状網膜色素上皮症(APMPPE)の症状

軽度視力低下と中心暗点、変視症、小視症などがある。

急性後部多発性斑状網膜色素上皮症(APMPPE)の検査所見

1.前眼部所見

前房炎症が比較的軽度である。

2.眼底所見

両眼後極部に網膜深層~網膜色素上皮レベルに灰白色の円板状白斑が多発性にみられる。病巣は境界不明瞭、大きさは1/4~1/2乳頭径でほぼ均一であることが多い。数は数個~多数で、個々の病巣は一定以上に拡大せず、進行や癒合傾向は少ない。

視神経乳頭発赤・腫脹を伴うことがあるが、漿液性網膜剥離や網膜出血を伴うことはまれである。眼底の滲出斑は数日のうちに中心部から消退し、1-3週間でほとんどは瘢痕を残さずに治癒することが多い。しかし、一部は瘢痕病巣となり、とくに黄斑部に瘢痕化病変が残存すると、視機能障害が不可逆になる可能性が高い。

Eye Rounds HPより引用

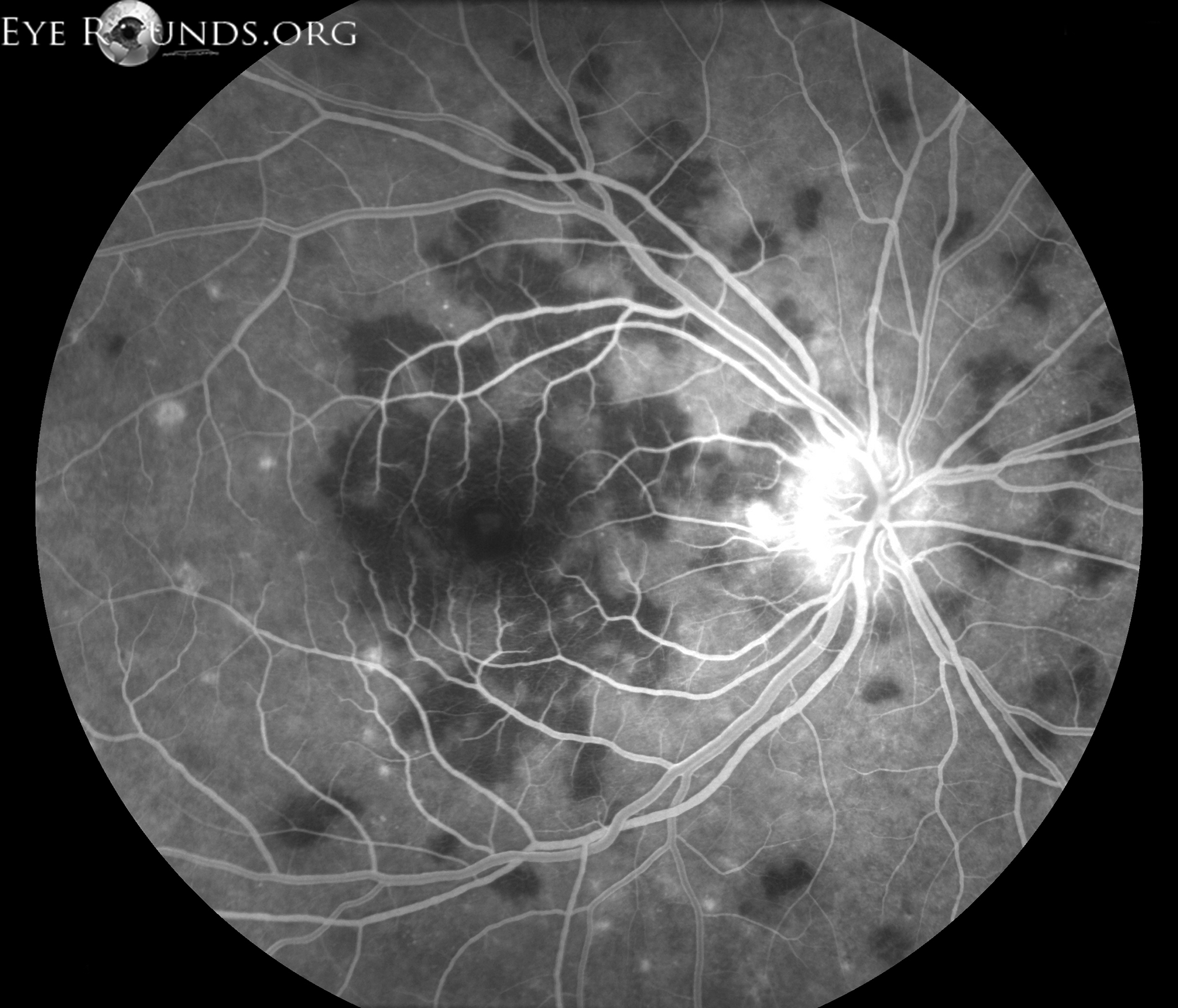

3.フルオレセイン蛍光眼底造影検査(FA)

造影早期は白斑部が低蛍光、後期には過蛍光を呈する(=蛍光の逆転現象)。回復期に入ると、瘢痕化病変の低蛍光を除き、FA所見はほとんど消失する。

Eye Rounds HPより引用

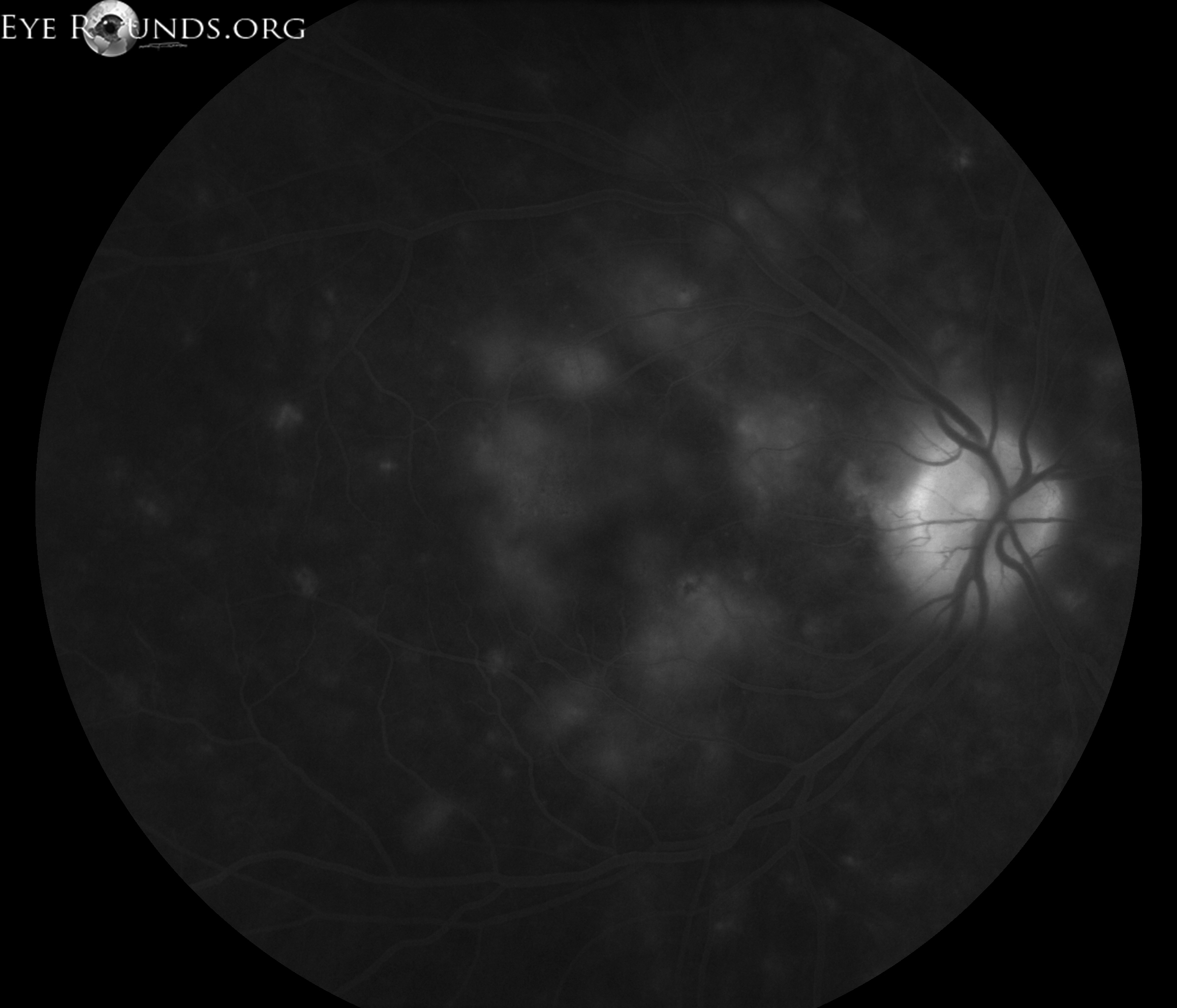

4.インドシアニングリーン蛍光眼底造影検査(IA)

白斑部は早期から後期まで低蛍光を示すが、回復期になるとその大きさは縮小し、境界不鮮明となる。

5.OCT

- 脈絡膜が肥厚する

- 病変に一致して網膜外層に高反射領域があり、この一部が網膜外層の断裂を残すことがある

- 漿液性網膜剥離がみられる

これらのためVKHとの鑑別が重要で、FA、IA(最も鑑別に有用)を行い鑑別する。

6.FAF

活動性病変は過蛍光となるが、その内部は低蛍光のこともある。寛解期には過蛍光は改善することが多いが、色素沈着を伴った瘢痕化病変が残れば同部位で低蛍光となる。再発例では白色病変に一致して過蛍光が再出現するため、再発の有無の評価にFAFは有用な検査の一つとなる。

7.レーザースペックルフローグラフィー(LSFG)

LSFGでは、急性期においては脈絡膜循環障害があるため、血流速度の相対指標は低下する。その後、寛解すると上昇してくる。

急性後部多発性斑状網膜色素上皮症(APMPPE)の治療

炎症性疾患のため、抗炎症療法を行う。具体的には、発症初期にステロイドの内服によって罹病期間短縮を目指す。また、脈絡膜循環障害改善のため微小循環改善薬を投与する。特に、黄斑部病変がある場合は、発症早期にステロイドの内服やSTTAなどの積極的介入が推奨される。

処方例)

- プレドニン錠(5㎎)1日30㎎より漸減(2週間~1か月)

- カルナクリン錠(25・50単位)3錠分3

急性後部多発性斑状網膜色素上皮症(APMPPE)の予後

自然治癒傾向が強く、視力予後は通常良好で再発はまれである。

Relentless placoid chorioretinitis(RPC)

2000年にJonesらによって報告された疾患で、APMPPEと地図状脈絡膜炎と臨床的特徴を共有し、長期的かつより広範囲に進行する病変がある。RPCはAPMPPEの重症型とみなされることもある。

RPCは17~51歳に発症し、初期はAPMPPEと類似している。APMPPEとの違いは、病変がより多数で広範囲に及び、数週から数カ月にわたって新たな病変が出現することが挙げられる。

RPCは視力予後は不良であることが多く、黄斑部に病変があれば重度の視機能障害をきたすことがある。治療はステロイドの全身投与が基本で、免疫抑制薬や生物学的製剤を併用することがある。

参考文献

- 今日の眼疾患治療指針第3版

- 眼科学第2版

- 日本の眼科2025年1号96巻

- あたらしい眼科 vol.42 No.4 2025

- Correlation between optical coherence tomography and autofluorescence in acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy

- Fundus autofluorescence imaging in acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy

- Relentless placoid chorioretinitis: A new entity or an unusual variant of serpiginous chorioretinitis?

関連記事

.jpg)