ドクターK

・光干渉断層計(OCT)ってどんな検査なの?

と疑問をお持ちの方の悩みを解決できる記事になっています。

スポンサーリンク

光干渉断層計(OCT)とは

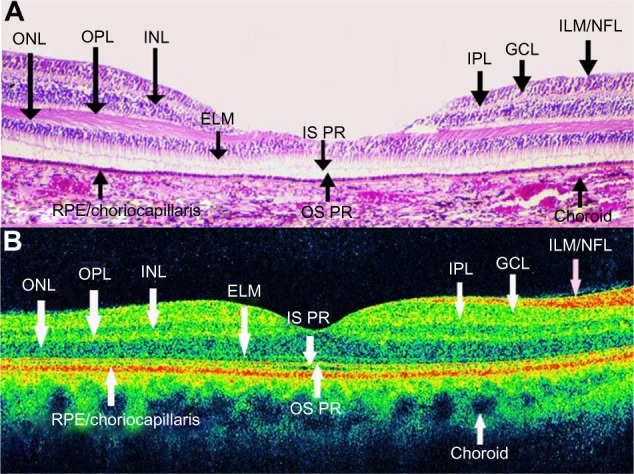

光干渉断層計(OCT)は眼底後極部、特に黄斑を中心とした網膜形態および視神経乳頭を断層像で観察することができる。現在は高解像度化したことで、硝子体や脈絡膜、一部強膜まで観察することが可能となっている。これら検査画像から様々な疾患の病態評価や治療効果を判定するため使用されている。

光干渉断層計(OCT)の対象となる疾患

- 硝子体の網膜牽引

- 網膜表層異常(網膜前膜など)

- 網膜内変化(網膜浮腫、黄斑円孔など)

- 網膜下変化(網膜剥離、網膜色素上皮剥離など)

- 脈絡膜肥厚・菲薄化

などがある。

光干渉断層計(OCT)の原理と特徴

現在主流である、スペクトラルドメインOCT(SD-OCT)では、対象物からの反射を分光器に通し、波長変化を測定することで、1本の照射光から得られる情報が増え、より高速な眼底スキャンを行うことができる。また、SD-OCTは網膜及び脈絡膜の評価も可能となる。さらに、照射する光波長を変化できる特殊光源により、分光器を用いないSS-OCTの出現により、さらなる高速化及び深達性を実現できるようになった。

ほとんど無散瞳でも撮影可だが、詳細な観察には散瞳下の方が適する。

参考文献

関連記事

眼科で行う検査このページでは眼科で行う検査に関する記事のリンクを掲載しています。...