細菌性角膜潰瘍とは

細菌性角膜潰瘍は匐行性角膜潰瘍ともいわれる。コンタクトレンズ装用者のグラム陰性桿菌による細菌性角膜潰瘍が増加している。健常な状態なら感染は起こりにくいが、外傷やコンタクトレンズ(CL)装用、角膜手術後、角結膜疾患、全身疾患(糖尿病、Parkinson病、うつ病、加齢など)があると発症しやすいとされる。好発年齢は10~20代と60歳以上の2峰性で、前者はコンタクトレンズが原因で、後者は原因不明が多いとされる。

細菌性角膜潰瘍の原因

細菌性角膜潰瘍の4大起因菌は黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、緑膿菌、モラクセラである。また、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)やメチシリン耐性CNS(MR-CNS)に代表される多剤耐性菌も増加している。

- グラム陽性球菌:ブドウ球菌(黄色ブドウ球菌やCNS)、肺炎球菌、連鎖球菌など

- グラム陰性桿菌:緑膿菌、セラチア、モラクセラ、緑膿菌以外のブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌など

細菌性角膜潰瘍の症状

初期病変は浸潤と上皮欠損、前房内炎症細胞出現、毛様充血などとされる。角膜所見はグラム陽性球菌とグラム陰性桿菌で大きく異なる。

グラム陽性球菌では小円形膿瘍とその周囲に限局した浸潤病巣を伴うことが多い。一方で、グラム陰性桿菌では小円形膿瘍で周囲の角膜は広範囲に浮腫と細胞浸潤による混濁を認めるのが特徴である。

角膜裏面には面状の角膜後面沈着物が認められることもある。前房内炎症、前房蓄膿は潰瘍の程度に比例して強くなる。進行するに従い、角膜所見は原因菌により特徴的である。下記にその角膜炎のリンクを記載するので、そちらを確認していただきたい。

1.ブドウ球菌角膜炎(潰瘍)

2.肺炎球菌角膜炎(潰瘍)

3.緑膿菌性角膜炎(潰瘍)

4.その他の細菌性角膜炎(潰瘍)

モラクセラによる角膜炎も比較的頻度が高い。モラクセラによる角膜潰瘍は角膜中央にできる限局性で境界鮮明な潰瘍が特徴的とされる。セラチアも比較的頻度が高い。軽症の不整形浸潤から緑膿菌に類似した病変を取るものまである。淋菌にる結膜炎で角膜炎を併発すると、高率に角膜穿孔となる。

細菌性角膜潰瘍の診断

原因菌を確定するためには、病巣擦過物の塗抹標本検査と分離培養検査を行う必要がある。病巣擦過は点眼麻酔下で滅菌したスパーテルなどで行う。部位は辺縁部を含むように擦過してスライドガラスに乗せる。細菌の検出は48時間の培養、感受性の結果が出るまでには3~4日を要する。

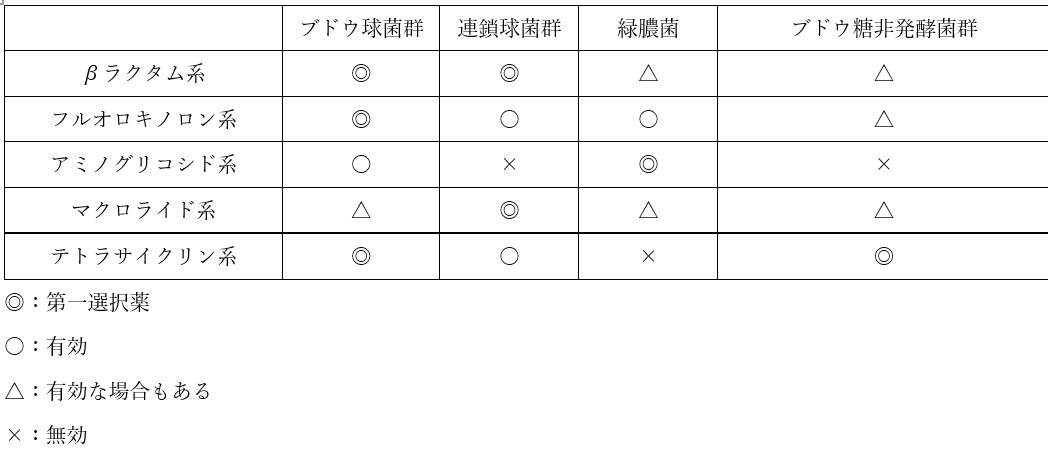

細菌性角膜潰瘍の治療

治療に頻用されているのは下記の通りである。

- 第3世代フルオロキノロン系点眼薬:オフロキサシン(OFLX)、レボフロキサシン(LVFX)、トスフロキサシン(TFLX)

- 第4世代フルオロキノロン系点眼薬:ガチフロキサシン(GFLX)、モキシフロキサシン(MFLX)

- セフェム系:セフメノキシム

- アミノグリコシド系:トブラマイシン、ゲンタマイシン、ジベカシン、フラジオマイシン

- マクロライド系:エリスロマイシン

- クロラムフェニコール系:クロラムフェニコール

- ポリペプチド系:コリスチン

- グリコペプチド系:バンコマイシン

細菌性角膜潰瘍の治療の実際

1.細菌性角膜炎ーブドウ球菌・肺炎球菌などグラム陽性球菌が起因菌の場合ー

軽症例(Cl装用者・単発の細胞浸潤・前房炎症なし)に対しては、0.5%セフメノキシム点眼1日6回or0.5%モキシフロキサシン点眼1日6回を病巣瘢痕化が得られるまで投与する。多くは1-2週間で、抗菌眼軟膏は使用しない。点眼のみで十分な抗菌効果を得られることが多い。軽症では上皮障害も少なく、疼痛抑制効果も少ない。

通常は点眼0.5%セフメノキシム点眼と0.5%モキシフロキサシン点眼併用1日6-8回を2-3週間程度、病巣が瘢痕化、上皮欠損が消失するまで投与する。加えて夜間治療のため、0.3%オフロキサシン眼軟膏を就寝前に投与する。

MRSAの場合は自家調整0.5%バンコマイシン点眼、0.3%アルベカシン点眼単剤or併用を1時間毎1日6回投与し、瘢痕化が得られる2-3週間程度投与する。

2.細菌性角膜炎ーグラム陰性桿菌による角膜炎

- 緑膿菌→Cl、涙嚢炎など涙道閉塞、高齢者

- セラチア菌→Cl

- モラクセラ菌→口腔、鼻腔内常在菌で、糖尿病など全身状態の易感染状態で起こりやすい

眼局所には0.3%トブラマイシン点眼を1日6回、1.5%レボフロキサシン点眼の併用を1日6-8回、0.3%オフロキサシン眼軟膏を就寝前に1日1回を病巣が瘢痕化するまで2-3週間程度投与する。

※アミノグリコシド系の点眼は薬剤毒性も強いため、1日6回以上の点眼は行わない。

参考文献

関連記事