もくじ

網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)とは

BRVOは網膜静脈が閉塞し、網膜出血が生じる疾患で、動静脈交叉部(第1-2交差部)で閉塞することが多い。40歳以上の有病率は約2.0%である。リスクファクターは動脈硬化(年齢、喫煙、糖尿病、脂質異常症、高血圧)などがある。

機序は動脈硬化が起きた動脈が静脈圧迫閉塞する。静脈が閉塞すると、静脈潅流圧が上昇し、血流うっ滞、網膜虚血を起こす。また、静脈還流圧の上昇による中心窩毛細血管網からの網膜内への漏出や、血管透過性亢進によって黄斑浮腫が生じる。

網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)の症状

無症状の場合もあるが、黄斑浮腫を合併すると視力低下や変視症などを生じる。

網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)の診断

診断は特徴的な扇形の網膜出血から可能であるが、治療の適応や、予後予測のため下記の検査も情報として重要である。

ちなみに、網膜出血と静脈拡張・蛇行は発症から数カ月ないし1年で消失することが多いが、2年以上経っても周辺部に出血が残る例もある。

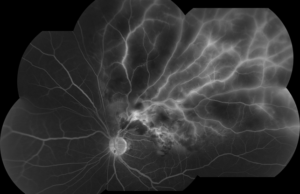

1.蛍光眼底造影検査(FAG)

罹患部が充盈遅延、静脈拡張、血管透過性亢進を示す。BRVO罹患直後は出血によるblockで閉塞部位の同定は難しい。その場合は出血が引いたら再検査を行う。

新生血管発症時期

BRVOによる新生血管は6カ月以降に発生する可能性が高い。一方、CRVOでは6カ月以内(特に2-3カ月頃)に発症する可能性が高いため、早期にFAを行う必要がある。

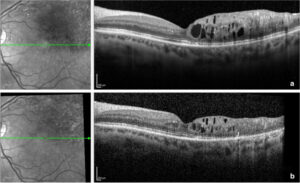

2.光干渉断層計(OCT)

黄斑浮腫の同定および治療効果の評価にも有用である。特に、EZ lineが不整なものは視力予後は悪い可能性がある。また、網膜内層の膜構造が乱れ、さらに虚血が強くなると網膜外層は描出されず、急峻な漿液性網膜剥離や神経線維層の嚢胞様変化を認める場合がある。この膜構造の乱れをDRIL(disorganization of retinal inner layer)といい、虚血を表すサインとして注目されている。

網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)の合併症

黄斑浮腫と血管新生が合併症として重要であり、特に黄斑浮腫は半数以上で認め、視力低下の最も重要な原因となっている。BRVOの血管新生は前眼部に生じることはまれである。ただし、血管新生が生じると約60%に硝子体出血が起こると報告されている。

網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)の治療

0.血圧管理

BRVOの治療は黄斑浮腫に対する治療と、血管新生に対する治療がある。RVOの浮腫の再燃と高血圧の有無には関連がある。高齢者では収縮期血圧を130mmHg未満に管理すること、若年者では拡張期血圧にも注意する。RVO患者では健康対象者よりも夜間の低下率が小さかったことから、夜間血圧の高さがRVO発症に関係することが示唆された。

韓国のRVO患者を対象にした研究では、RVO発症の前後1年間の脳卒中発症の有無を検討したところ、RVO発症直後1か月以内が最も脳卒中発症リスクが高いことが示された。また、RVO患者では脳卒中リスクは健常者と比べて約2倍高いことが示されている。

1.光凝固

- 血管新生予防:網膜毛細血管閉塞領域に光凝固を行うことで、新生血管の発生率は約22-40%→12-20%となる。また、抗VEGF療法単独の場合と、PC併用を比較しても、注射回数は有意差ないとされている。慢性期に再燃を繰り返す難治性の黄斑浮腫は、中心近傍に形成された毛細血管瘤が原因であることが多い。この毛細血管瘤が同定できれば、直接光凝固が有効な治療法となる。

- 黄斑浮腫改善:1984年のBranch Vein Occlusion Studyで発症後3か月から18か月で矯正視力5以下の症例に対し、黄斑部に格子状凝固を行うと63%の症例で2段階以上の視力改善が得られた。無治療だと37%のみ。しかし、凝固斑によって絶対暗点が生じるためVEGF阻害薬が第一選択となっている。

2.硝子体手術

硝子体出血、繊維血管増殖による網膜剥離に対して行われるだけでなく、黄斑浮腫軽減を目的としても行われていることもある。無硝子体眼では現在治療の第一選択であるVEGF阻害薬の効果が減弱するため、適応は慎重に判断する。

3.薬物治療

- VEGF阻害薬の硝子体注入(ルセンティスなど):1+PRN(必要時投与)あるいはtreat-and-extend(TAE)での投与も行われてる。ただし、初診時視力が0.5以下の症例では、導入期にまず3回投与を毎月行い、その後PRNへと移行する方視力の改善が早く、通院負担を減らすことができるとされている。抗VEGF療法では、視力やコントラスト感度、立体視は改善するが、変視や不等視象は改善しないことが分かっている。

- ステロイドの硝子体注入(トリアムシノロンアセトニド):光凝固とトリアムシノロンアセトニドでは治療1年後の優位性はなかった。しかし、4㎎のトリアムシノロンアセトニドで白内障の発症頻度が優位に高いため、限られた症例に行われるべきである。特に、慢性炎症による黄斑浮腫に対して良い適応とされる。

BRAVO試験とVIBRANT試験

視力において、

1)BRAVO試験

A群:6カ月間毎月IVR0.5㎎投与、6カ月以降はPRNでIVR

B群(sham群):6カ月間毎月偽注射、6カ月以降はPRNで偽注射

A群は6カ月時点で18.3文字、12か月時点で18.3文字

B群は6カ月時点で7.3文字、12か月時点で12.1文字

→ラニビズマブ群は有意に視力改善がみられた。

2)VIBRANT試験

C群:6カ月間4週ごとにIVA

D群:黄斑レーザー光凝固術施行

ベースラインからの変化量は

C群は6カ月時点で17.0文字、12か月時点で17.1文字

D群は6カ月時点で6.9文字、12か月時点で12.2文字

→アフリベルセプト群は有意に視力改善がみられた。

急性期と慢性期の治療方針

1.急性期の治療方針

全例ではないが、僕は後述のように治療方針を決定している。

急性期の治療は抗VEGF薬を用いて、上述のように1+PRNないし、視力0.5以下であれば3+PRNを行う。そして、黄斑浮腫改善後にも視力障害が残るならば、EZの不整や黄斑虚血による網膜内層萎縮などがないかを確認する。もし黄斑浮腫以外に視力障害の原因があれば、抗VEGF薬の継続は視力以外の症状改善効果があるか、患者の希望などを踏まえて決定する。

2.慢性期の治療方針

慢性期になると、追加治療が必要な場合とそうでない場合がある。慢性期の場合は難治性の黄斑浮腫、硝子体出血などが臨床上の問題となる。

①難治性黄斑浮腫

再発を繰り返す難治性の黄斑浮腫は、中心窩近傍の毛細血管瘤が原因であることが多い。黄斑浮腫が遷延化すると、漏出したたんぱく質や脂質の沈着に伴い、硬性白斑が円周状に増加する。

この毛細血管瘤が同定できる場合は、血管瘤に対する直接光凝固が有効な治療方法となる。同定できない場合は、トリアムシノロンアセトニドの硝子体注射が良い適応となる。

②硝子体出血

網膜無潅流領域が広い(5乳頭径以上)では、自然経過の約3割で硝子体出血をきたすと報告があるので、予防的に部分的汎網膜光凝固術を施行することがある。もちろん、抗VEGF薬が硝子体出血の発症を多少は抑制するが、完全に抑制できるわけではない。

この硝子体出血の原因である、網膜新生血管発症の予測因子に、BRVO原因交叉部の動静脈交叉パターンがある。静脈がより網膜表層を走行するvenous overcrossingでは、より広い網膜無血管領域を生じ、その網膜新生血管発生率も上昇することが明らかになっている。

OCTAによる注射回数検討

OCTAによる黄斑部血管脱落率が小さいと黄斑浮腫が再発し、抗VEGF治療回数が増えるという報告がある。

これは血管脱落により、そもそも漏出源となる毛細血管が消失し、網膜内層萎縮によりVEGF発現細胞の細胞死、酸素需要供給バランスが整い、VEGF発現は少なくなる。

網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)の予後

BRVOの黄斑前膜浮腫に対するベバシズマブ再投与確率は約7割である。

注射後視力は中心窩の視細胞層に大きく依存しているため、EZ lineやELM lineが明瞭でない場合は視力予後良好ではない。これは中心窩における網膜下出血の遷延と関連している。BRVOに伴う中心窩出血は、視細胞を損傷し、最終視力が不良となった。しかし、ラニビズマブ投与(IVR)により眼窩下出血の吸収は促進され、最終視力は良好であった。

OCTAによって、傍中心窩に無潅流領域(NPA)を伴う例では、治療後もNPAにおける網膜感度や視力回復は限定的であった。よって、黄斑浮腫や網膜下液は抗VEGF薬によって速やかに改善しやすいが、NPAないしNPAに対する網膜感度低下は治療に反応しにくい。また、OCTAにて浮腫吸収時において傍中心窩の血管拡張所見が再発予測に有用であるとされる。

参考文献

- 今日の眼疾患治療指針第3版

- 第74回日本臨床眼科学会4網膜疾患診断法のパラダイムシフトと実臨床の変化

- あたらしい眼科Vol.37,No.2-3,2020

- Opthalmology Update 2020年総集編

- 明日からの診療に役立つRVO診療と治療(2019年11月3日@帝国ホテル大阪)

- 眼科学第2版

- Recurrence of macular edema associated with branch retinal vein occlusion after intravitreal bevacizumab

- Foveal Damage Due to Subfoveal Hemorrhage Associated with Branch Retinal Vein Occlusion

- EVALUATION OF MACULAR ISCHEMIA IN EYES WITH CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION: An Optical Coherence Tomography Angiography Study

- ANGIOGRAPHIC RISK FACTORS FOR RECURRENCE OF MACULAR EDEMA ASSOCIATED WITH BRANCH RETINAL VEIN OCCLUSION

関連記事