もくじ

Fuchs角膜内皮ジストロフィ(FCD)とは

FCDは両眼性で滴状角膜(guttata)という特徴的な所見を持つ。常染色体優性遺伝であるが、孤発例も認められる。2012年にフックス角膜内皮ジストロフィー患者の79%がTCF4に50回以上の三塩基繰り返し配列の伸長を有することが明らかになった(一般人3%、患者79%)。

欧米の白人では40歳以上の4%が罹患する。40~70代の女性に多く(男女比1:3)発症するが、10歳未満からすでに滴状角膜が発症するFCD家系もある。有病率は7.33%とされている。角膜浮腫の原因の第4位(10.9%)で、角膜内皮移植の主要な原因疾患である。異常遺伝子の角膜内皮細胞が酸化ストレスや小胞体ストレスなどの障害が加わった際、その創傷治癒が正常に機能しないことが原因と考えられている。

日本では、角膜移植の原因疾患としてフックス角膜内皮ジストロフィーは2001年に1.9%であったが、2021年には10.9%まで増えている。

Fuchs角膜内皮ジストロフィ(FCD)の症状

多くの症例で浅前房を呈し、時に眼圧上昇を伴う。明け方に浮腫が強く、視力低下や眼痛、羞明を訴える。しかし、夕方には改善する。ただし、通常、50歳以下で自覚症状をきたすことは少ない。

Stockerによる重症度分類

病期を1期(内皮限局性変化)、2期(実質浮腫・上皮浮腫)、3期(上皮下瘢痕)に分けられる。1期の割合が多い。

Fuchs角膜内皮ジストロフィ(FCD)1期(内皮限局性変化)

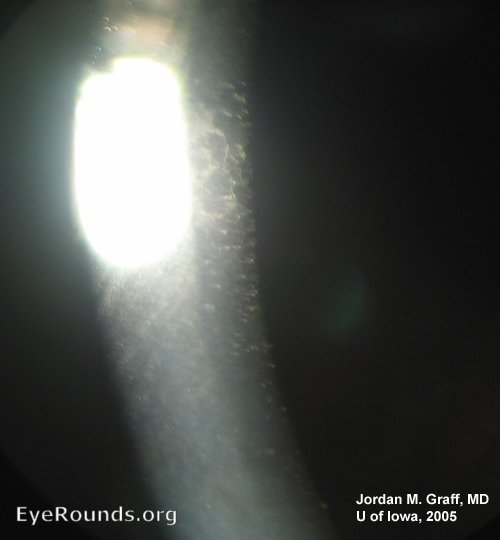

両眼の角膜瞳孔領を中心に角膜内皮細胞の滴状角膜(guttata)と称される変化で、内皮細胞の重層化、偽足状突起などの変化とともにDescemet膜上に新しい基底膜が形成されDescemet膜の厚みも不整となる。細隙灯顕微鏡で内皮細胞面の凹凸不整が観察できる。これに滴状角膜を伴うとbeaten metal appearanceという。

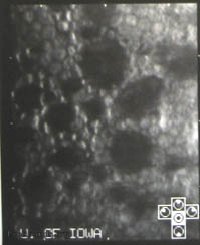

また、内皮細胞による虹彩色素の貪食による色素沈着を認める。スペキュラーマイクロスコープでは滴状角膜があれば黒く抜ける。臨床的にはこの1期が多く、積極的な治療法もない。白内障手術など内眼手術で内皮細胞障害増悪することによって合併症が出ないよう適切な診断が重要となる。

Fuchs角膜内皮ジストロフィ(FCD)2期(実質浮腫・上皮浮腫)

角膜内皮細胞の機能不全によって角膜実質と上皮の浮腫が生じ、Descemet膜が灰白色に混濁し、皺壁を認めるようになる。細隙灯顕微鏡で実質の浮腫による、角膜厚の増加と透明性の低下を認める。角膜浮腫により前房が浅く見えることがあり、中年以降の女性に多いことから緑内障と診断されていないか注意して診察をする。

Fuchs角膜内皮ジストロフィ(FCD)3期(上皮下瘢痕)

角膜上皮下に瘢痕が形成され透明性低下が生じるが、上皮浮腫は軽減する。角膜知覚は低下する。

Fuchs角膜内皮ジストロフィ(FCD)の検査所見

滴状角膜は細隙灯顕微鏡で角膜中央部に集中した、角膜内皮層の多数の微細、透明な光輝点として観察できる。スペキュラーマイクロスコピー検査では、孤発性ないし融合して拡大したダークエリアとして観察される。

Fuchs角膜内皮ジストロフィ(FCD)の診断

上記臨床所見により判断する。

Fuchs角膜内皮ジストロフィ(FCD)の治療

- 滴状角膜で角膜浮腫なし(Stocker分類StageⅠ)→治療は不要

- 滴状角膜で角膜浮腫あり(Stocker分類StageⅡ、Ⅲ)→治療は全層角膜移植あるいは角膜内皮移植である。特に、実質が瘢痕化していないStageⅡは角膜内皮移植(DSAEK:拒絶反応は5年で役0年と低く、視力回復にかかる時間が大幅に短縮、DMEK:最も優れた視力予後、最も低い拒絶反応率(5年で1~2%)、最も早い視力回復を実現したが、移植片剥離率が10‐20%と高いことが課題)の良い適応となる。

- 上皮の水疱形成があり眼痛もある場合、治療用コンタクトレンズが有効である。

- 上皮浮腫には5%高張食塩眼軟膏を就寝前に塗布すると軽減される。

その他にも、直径4mm程度でguttaeをデスメ膜ごと取り除くDescemet stripping only(DSO)が試みられたり、ROCK阻害剤の点眼薬併用の臨床研究や意見が行われている。

DSOの開発とROCK阻害剤併用

DSOはDescemetorhexis without endothelial keratoplasty(DWEK)とも呼ばれ、中央部のデスメ膜と角膜内皮を除去するのみで、ドナー移植片を使用しない術式である。

DSOは中央部4〜5 mmの病変デスメ膜を剥離除去するだけである。剥離後は周辺部の健常な内皮細胞が中央部へ遊走・増殖し、角膜の透明性を回復することを期待する。従来、角膜内皮細胞は増殖能力を持たないとされていたが、近年の研究により限定的ながら再生能力があることが明らかになった。

本術式は周辺部の健常な内皮細胞による再生に依存するため、全ての患者に適用できるわけではない。よい適応となるのは、軽症から中等症のFECDで、周辺部内皮細胞密度が1,800個/mm²以上保たれて保たれており、中央部のみにguttaeが限局している症例とされる。一方、

- 周辺部にもguttaeが存在する進行例

- 周辺部内皮細胞密度が1,000個/mm²未満の症例

- 80以上のTCF4遺伝子の繰り返し配列数

- 6 mm以上の剥離を行った症例

では透明治癒率が低下すると報告されている。

術後経過の特徴として、角膜透明化まで平均8〜12週間を要するため、この期間は患者は視力低下に耐える必要があり、社会生活への影響を十分に説明し、理解を得ることが重要である。

合併症として、剥離辺縁の実質混濁や結節形成、軽度の屈折変化、内皮への色素沈着などが報告されているが、いずれも視力への影響は限定的である。約20〜30%の症例で角膜透明化が得られないが、これらの症例もDMEKを行うことで良好な結果が得られている。

DSOの治療成績をさらに向上させるために、ROCK(Rho-associated kinase)阻害剤の併用が注目されている。

実際、Sydney Eye Hospitalの前向き試験では、DSO直後からROCK阻害剤点眼を開始することで成功率が57%まで向上し、角膜透明化までの期間も平均4.1週間とDSO単独の約半分に短縮されたと報告されている。

しかしながら、現時点において本邦ではROCK阻害剤の角膜疾患に対する適応は承認されていない。本邦以外では米国・欧州・地域のFECD患者を対象に、デスメ膜剥離と自内皮の同時手術にROCK阻害剤を投与した際の有効性および安全性をプラセボと比較評価するための多施設共同の臨床試験が実施されており、今後結果が注目される。

参考文献

- 細隙灯顕微鏡用語活用アトラス事典

- Medscape

- クオリファイ12角膜内皮障害(専門医のための眼科診療クオリファイ)

- 今日の治療指針第3版

- 眼科学第2版

- 第126回日本眼科学会総会

- Global Prevalence of Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy (FECD) in Adult Population: A Systematic Review and Meta-Analysis

- Trinucleotide Repeat Expansion in the Transcription Factor 4 (TCF4) Gene Leads to Widespread mRNA Splicing Changes in Fuchs’ Endothelial Corneal Dystrophy

- Descemet’s stripping without endothelial keratoplasty.

- Update on the Surgical Management of Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy

- Descemetorhexis Without Grafting for Fuchs Endothelial Dystrophy-Supplementation With Topical Ripasudil

- Pilot Study of Corneal Clearance With the Use of a Rho-Kinase Inhibitor After Descemetorhexis Without Endothelial Keratoplasty for Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy

- Outcomes of Descemet Stripping Only Without Postoperative Use of Topical Rho-Associated Protein Kinase Inhibitors

- Use of Topical Rho Kinase Inhibitors in the Treatment of Fuchs Dystrophy After Descemet Stripping Only

- A Common Trinucleotide Repeat Expansion within the Transcription Factor 4 (TCF4, E2-2) Gene Predicts Fuchs Corneal Dystrophy

関連記事