もくじ

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)とは

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)は粘膜・皮膚症候群に含まれる多形滲出性紅斑の重症型で、突然の高熱、咽頭痛に続いて、全身の皮膚、粘膜にびらんと水疱を生じる急性の全身性皮膚粘膜疾患である。さらに、中毒性表皮壊死症(TEN)はSJSの重症型を含んだ病型であり、日本では皮疹の面積が10%未満のものをSJS、それ以上のものをTENと呼んでいる。

発症率は1年あたり百万人に数人だが、あらゆる年齢に発症しうる。

SJSとTENの全身所見は上記のように異なるが、眼の所見は類似しているため鑑別は困難である。ここではTENを広義のSJSに含まれるものとして解説する。なお、SJS/TENにおける眼合併症の頻度は70%程度とされ、後遺症として最も頻度が多い。

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)の病態

薬剤の投与が誘因となることが多い。その約8割が感冒様症状に対する薬剤投与が誘因となっていた。その他にも、抗けいれん薬などが原因となる。特に、発疹の出現からさかのぼって2週間以内に投与された薬剤は原因薬剤の可能性があるとみなして検討する。典型的な眼障害を伴うSJSは、薬剤投与後数日以内に発症することが多く、ごく少数ながら薬剤投与の既往が明らかでない患者も存在する。また、眼障害を合併する患者では総合感冒薬や解熱鎮痛消炎薬が原因となることが多く、抗けいれん薬が関与した症例では眼障害の合併はまれとされる。

また、急性期・慢性期ともにMRSA、MRSEを高率に保菌し、眼表面炎症と感染症を合併しやすい。遺伝的にはプロスタグランジン(PG)E2の受容体の1つであるEP3の遺伝子(PTGER3)の遺伝子多型との関連が確認されている。

ヒトの正常粘膜においてEP3は結膜上皮に発現するが、SJSの患者の結膜では著明に発現が減弱していた。また、マウスを使った実験では、眼表面上皮や表皮に発現しているEP3を介して、PGE2が皮膚粘膜炎症を抑制していることが明らかになっている。これらのことから、SJS患者の眼表面におけるEP3の発現の減弱が眼表面炎症に関与していると推測される。

さらに、重篤な眼後遺症を伴うSJSが様々な感冒薬で発症していることより、非ステロイド抗炎症薬共通の作用機序であるPG抑制作用が、発症に大きく関与しているとされている。また、重篤な眼合併症を伴う日本人のHLA解析で、HLA-A*02:06およびHLA-B*44:03が強い関連を示した。

近年では、免疫チェックポイント阻害薬(immune checkpoint inhibitors:ICI)の臨床応用が広がるなかで、ICI関連SJSの報告も増加している。現時点では、ICIに起因するSJSでは重篤な眼障害は比較的少ないとされており、その病態の特殊性が注目されている。

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)の症状

小児ではマイコプラズマ感染が先行することが多いとされる。発症前に倦怠感、咽頭痛などの感冒様症状を自覚している症例が多いため、何らかのウイルス感染が契機になると考えられている。

急性期(発症時)

両眼性の結膜充血、偽膜形成、角結膜上皮欠損を生じる。その他にも、眼瞼の発赤腫脹や睫毛の脱落なども見られる。

重症になるとほぼ全例に重篤なドライアイ、睫毛乱生を生じ、瞼球癒着や眼瞼の瘢痕化を認めることが多い。上皮欠損は遷延性上皮欠損となり、突然の角膜感染症、あるいは角膜融解や穿孔をきたす恐れがある。

また、眼障害を伴う患者では、口唇・口腔粘膜病変や、爪周囲炎・爪の変形および脱落といった症状が高い頻度に認められる。

Acute Ocular Severity Score(AOSS)

急性期眼科管理はこのAOSSが用いられ、この所見として、1:結膜充血のみ、2:角結膜上皮欠損または偽膜形成、3:角結膜上皮欠損と偽膜形成の併発、に分類される。

慢性期(瘢痕期)

急性期に角膜上皮幹細胞が消失すると、結膜組織が角膜表面を覆うため著しく視力が低下する。重症では上皮が皮膚のように角化する。涙腺導管の閉塞隅角緑内障による涙液分泌不全を高率に合併し、乾燥感や異物感、眼痛などが持続する。さらに、瞼球癒着や睫毛乱生なども後遺症として残る。

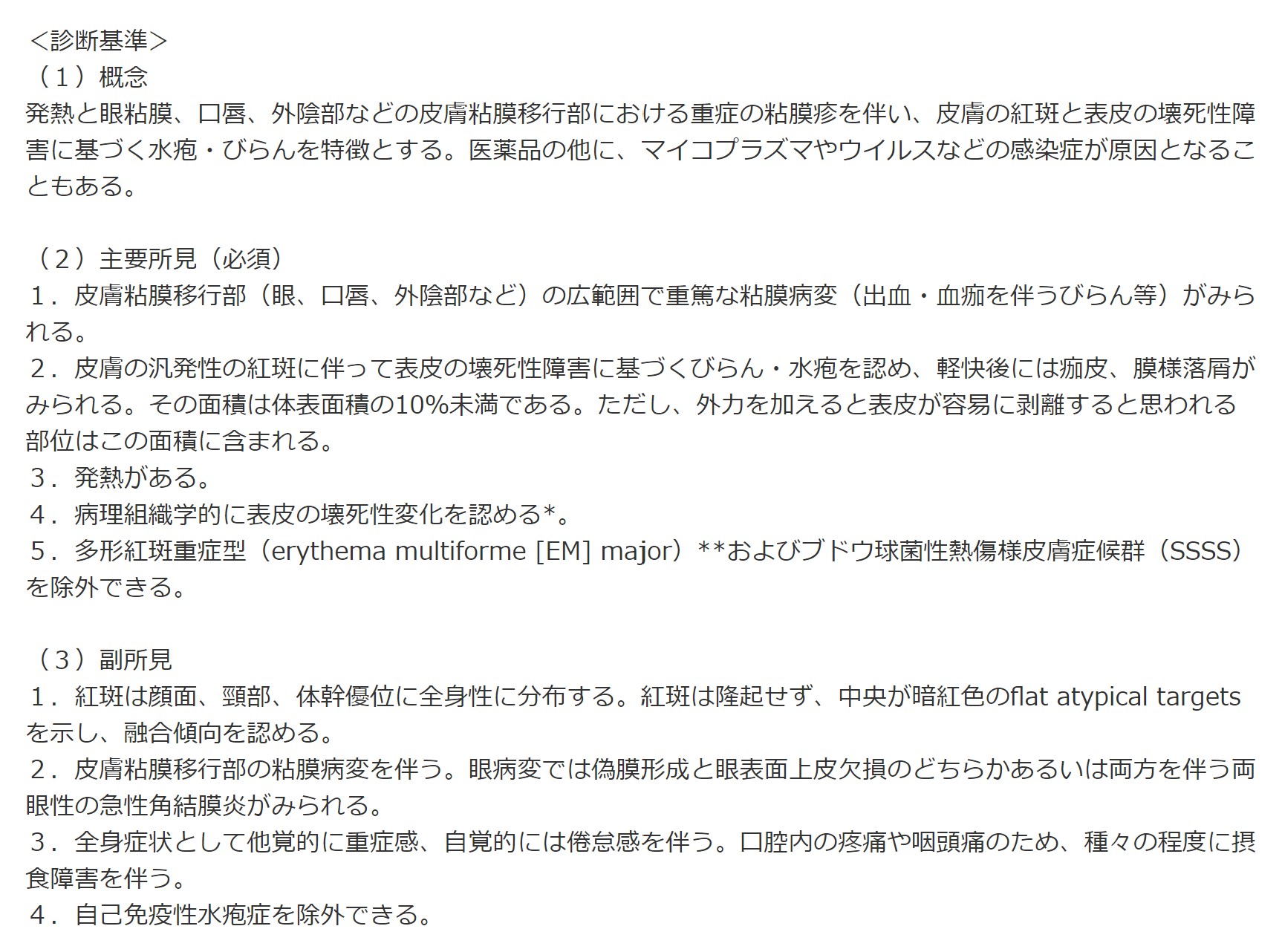

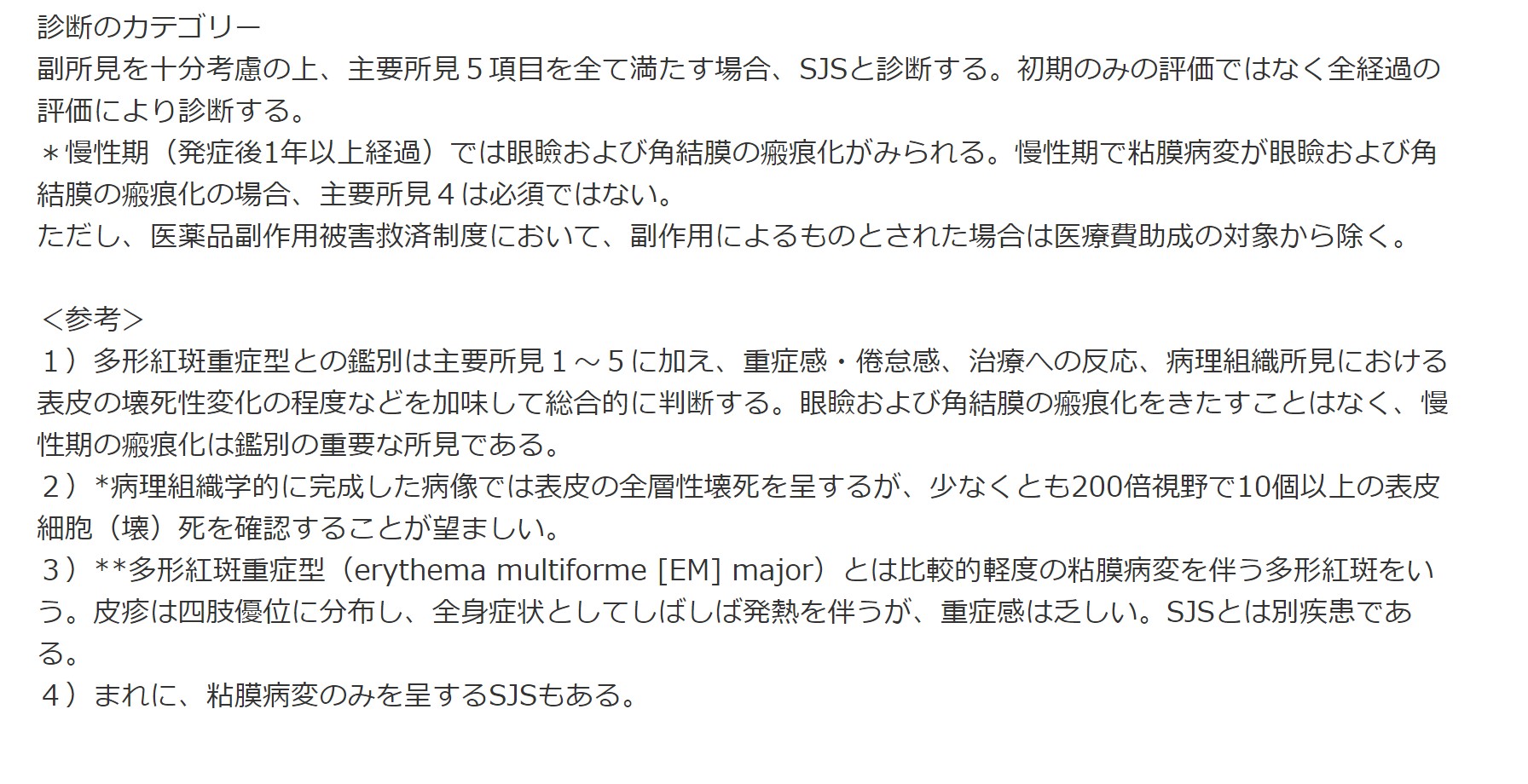

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)の診断基準

※SJS全体における重篤な眼合併症(偽膜ならびに角結膜上皮欠損の両方を認める)発生率は約40%程度である。

※補助的検査として薬剤添加リンパ球刺激試験(drug-induced lymphocyte stimulation test:DLST)があり、被疑薬に対する患者の免疫応答を評価することで原因薬剤の特定に寄与する。

スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)の治療

眼表面炎症が消炎されないと、角膜上皮幹細胞が消失する。その後、慢性期に角膜は結膜組織で被覆され、著明に視力が低下する。

急性期の眼科的治療

1.ステロイドパルス療法

AOSSが2以上の場合は、治療としてステロイドパルス療法が推奨される。特に、発症後4日以内に開始することで予後が改善することが明らかとなっている。加えて、眼局所のステロイド点眼薬(ベタメタゾン)の頻回投与を行う必要がある。また、感染予防のため抗菌薬点眼や軟膏も併せて行う。

ステロイドパルス療法後には、後療法として経口または点滴によるステロイド投与が継続される。プレドニゾロン(PSL)またはmPSL 1mg/kgで効果が不十分であることが多く、1.5〜2mg/kgから開始し、眼所見に応じて漸減することが望ましい。所見が安定していれば4〜7日ごとに10mgまたは20%程度ずつ減量する。

全身状態はステロイドパルス療法により比較的早期に改善することが多いが、涙液中の炎症性サイトカインは血中より長期間残存することが知られており、眼所見はしばしば全身状態に比べて改善が遅れることがある。そのため、特に他科と連携して全身的効果を得る場合には、眼所見を無視した早期の減量に注意が必要である。

2.局所消炎療法

涙液中における高濃度の炎症性サイトカインを抑制するため、局所ステロイドによる消炎も重要である。急性期には0.1%フルメトロン®点眼および眼軟膏を頻回に投与する。

3.偽膜の除去

偽膜は強い炎症に伴ってとくに眼瞼結膜から円蓋部にかけて形成される所見であり、基本的には毎日の除去が推奨される。

慢性期の眼科的治療

眼表面の管理が必要である。ドライアイに対しては各種角膜保護薬が有効だが、ムチン産生亢進ならびに抗炎症作用を有するレバミピド点眼が有効である。あるいは、頻回の人工涙液点眼による涙液補充や涙点プラグ挿入による涙液保持が不可欠となる。睫毛乱生は眼表面状態を悪化させうるので、定期的に抜去する必要がある。

SJSでは充血と眼脂がよくみられる。結膜擦過培養検査を行い細菌の検出が推奨され、しばしばMRSAやコアグラーゼ陰性ブドウ球菌(coagulase-negative staphylococci:CNS)を検出する。

軽度の炎症が持続、あるいは再燃を繰り返す場合には、低濃度のステロイド点眼により炎症を抑制し、瘢痕性変化の進行を抑制する。角膜への結膜組織侵入による視力低下に対しては、培養粘膜上皮移植術や輪部支持型ハードコンタクトレンズなどを用いることもある。

最新の治療

- 培養自家口腔粘膜上皮移植術(COMET):患者自身の口腔粘膜を採取し、上皮細胞シートを作製して、これを眼表面に移植する術式である。羊膜上で培養した製品は2022年に薬事承認を取得している。COMETは、瞼球癒着および結膜嚢短縮の解除が目的であり、移植された上皮シートは、上皮細胞を供給し眼表面の再構築と安定化をもたらすとされる。自家組織を用いるため拒絶反応がリスクはなく、眼表癒着を伴うSJSの慢性期眼障害はよい手術適応となる。

- 輪部支持型CL:SJSの角膜は不整乱視を呈し、ハードCL(HCL)による矯正が理論的には有効である。しかし、重度のドライアイや眼痛のため、一般的なHCLの装用は困難なことが多い。一方、欧米で使用される強膜レンズは直径が16〜23mmと大きく、瘢痕性変化により結膜嚢が短縮している患者では装用自体が困難である。輪部支持型CLは直径13〜14mmとやや小さく、角膜輪部を支持部とするため装用時の刺激が少なく、涙液交換が十分に行われやすい。また、輪部支持型CLの装用が視力を改善するだけでなく、慢性期SJSの眼表面障害におけるサイトカインの減少や眼表面炎症の抑制に寄与することが明らかになってきている。

参考文献

- 細隙灯顕微鏡用語活用アトラス事典

- 難病情報センター|スティーブンス・ジョンソン症候群

- 今日の眼疾患治療指針第3版

- 眼科学第2版

- Predictive Factors Associated With Acute Ocular Involvement in Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis

- Severe ocular complications of SJS/TEN and associations among pre-onset, acute, and chronic factors: a report from the international ophthalmology collaborative group

- Independent strong association of HLA-A*02:06 and HLA-B*44:03 with cold medicine-related Stevens-Johnson syndrome with severe mucosal involvement

- Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis-like eruptions in patients treated with immune checkpoint inhibitors: a systematic review

- Successful treatment of Stevens-Johnson syndrome with steroid pulse therapy at disease onset

- Corticosteroid Pulse Therapy for Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis Patients With Acute Ocular Involvement

- Topical Betamethasone Treatment of Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis with Ocular Involvement in the Acute Phase

関連記事