もくじ

自覚的屈折検査の目的

自覚的な屈折度数を定量化し、乱視軸を判定すると同時に、最良の矯正視力を評価する。

自覚的屈折検査の原理と特徴

最良の矯正視力が得られる検眼レンズの組み合わせを決定し、球面度数(S:sphere)・円柱(乱視)度数(C:cylinder)・乱視軸(A:Axis)を求める。

自覚的屈折検査の検査法

オートレフラクトメータ、検影法で測定された他覚的屈折度や、所有している眼鏡、過去の検査結果などを参考に、予想を付けて行うことが多い。

自覚的屈折検査の評価

1.等価球面度数の決定

他覚的屈折検査で近視でも、潜伏遠視がありうるので、まず遠視矯正用の凸レンズを装用させる。向上すれば遠視であり、さらに強い凸レンズから徐々に弱い凸レンズに入れ替え、最高視力の時の最も強い凸レンズ度数がその眼の屈折度(等価球面度数)になる。

近視であれば徐々に凹レンズの度数を強め、最高視力の時の最も弱い凹レンズの度数がその眼の屈折度(等価球面度数)になる。球面レンズのみの矯正で最小のぼけの状態が最小錯乱円(等価球面度数)となる。

2.乱視度数と軸の決定

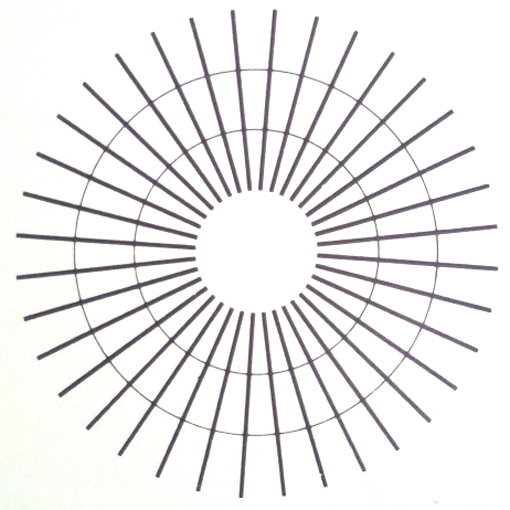

球面度数が決定したら、乱視の度数と乱視軸を求める。乱視軸の決定には、乱視表(上図)やクロスシリンダー法を用いる。

A.乱視表

乱視軸が90度である倒乱視では、乱視表で縦方向の線(6-12時方向)が太くぼやけるが、横方向の線は少し伸び、縦方向には広がらないので線が濃くはっきり見える。乱視軸が180度の場合は逆になる。

軸が決定したら、他覚的屈折検査で得られた円柱度数の1/2の度数を球面度数で近視寄りにする。乱視軸に円柱レンズを弱い度数のレンズから次第に強くし、乱視表が均一に見える最弱の円柱レンズを決定する。

B.クロスシリンダー法

クロスシリンダーは、異符号で同度数の円柱レンズをその円柱軸がお互いに直交するように組み合わせたレンズである。

マイナス軸に赤点、プラス軸に白点が付けれられている。正円はクロスシリンダーを通すとマイナス軸で縮み、プラス軸で膨らむ。クロスシリンダーを反転すると、見え方も反転する。

クロスシリンダーの軸が乱視軸に一致すれば自覚的にはっきりする。よって、クロスシリンダーの裏表で最も見え方が異なるところが乱視軸になる。乱視軸が決定すれば、そこに円柱レンズを加えて矯正する。

クロスシリンダーの赤点を矯正乱視軸に重ねた方が良く見えるなら、矯正乱視度数を-0.25D加え、白点を重ねた方が良く見えるなら、矯正乱視度数を-0.25D減らす。

乱視表での乱視矯正は簡便だが、クロスシリンダー法より正確さは劣る。

適切なクロスシリンダー度数は、矯正視力によって適宜選択する。

目安は、

- 矯正視力1.0以上→±0.12D

- 矯正視力0.7前後→±0.25D

- 矯正視力0.5前後→±0.50D

- それ以下→±1.00D

自覚的屈折検査の判定

若年者は直乱視、高齢者では白内障により倒乱視が多くなる。45度方向の斜乱視が強い場合には、円錐角膜などの角膜形状異常を念頭に置く必要がある。

屈折度数を経時的に追うことも重要である。矯正視力は白内障の有無や進行の指標になり、屈折度数の変化は角膜形状、水晶体疾患、網膜疾患などの変化を疑う指標になる。

参考文献

関連記事