ドクターK

・OCTアンギオグラフィ(OCTA)ってどんな検査なの?

と疑問をお持ちの方の悩みを解決できる記事になっています。

スポンサーリンク

OCTアンギオグラフィ(OCTA)とは

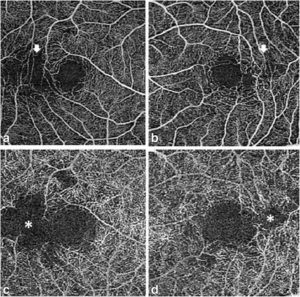

血球が移動する際に生じるOCT信号の位相変化や、強度変化から三次元的に血流を描出する技術である。糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、加齢黄斑変性など循環異常や異常血管検出に有効とされる。同目的でFAGやIAGは造影剤を行うが、これらは造影剤を用いるため、造影剤アレルギーなど副作用のリスクがあった。OCTAによって造影剤を使用せず、非侵襲的な検査が可能となった。

OCTアンギオグラフィ(OCTA)の対象となる疾患

OCTAの対象となる疾患については一部前述しているが、ここで下記に再度示す。

1.網膜循環異常をきたす疾患

- 糖尿病網膜症

- 網膜静脈閉塞症

- 傍中心窩毛細血管拡張症

2.視神経循環異常をきたす疾患

- 緑内障

- 虚血性視神経症

3.脈絡膜新生血管を生じる疾患

- 加齢黄斑変性

- 近視性脈絡膜新生血管

4.前眼部OCTA

結膜・強膜、濾過胞、虹彩などへの応用も検討されている。

OCTアンギオグラフィ(OCTA)の原理と特徴

眼底の同じ場所を繰り返し撮影し、信号の違いを集積する。その画像を再構築することで血管の画像を得ることができる。造影剤を使用せず評価できるが、現時点では画角が狭い、アーチファクトが多い、漏出所見が得られないなどの欠点がある。

著明な黄斑浮腫など網膜構造の異常が強い場合に、OCTAではセグメンテーションエラーが起こる場合がある。その場合には、本来評価すべき部位と異なる部位の血流が画像化されている恐れがある。

OCTアンギオグラフィ(OCTA)で描出される異常

- 糖尿病網膜症:毛細血管瘤や無潅流領域など

- 網膜静脈分枝閉塞症:急性期には火炎状出血や黄斑浮腫、慢性期には側副血行路や毛細血管瘤

- 加齢黄斑変性:脈絡膜新生血管

OCTアンギオグラフィ(OCTA)の検査方法

基本的には無散瞳でも撮影可能だが、散瞳下の方がより鮮明な画像を得ることができる。被検者には固視を誘導し、その状態で撮影範囲を決定し、撮影を開始する。

著明な浮腫など、網膜構造の異常が強い場合に、OCTAではセグメンテーションエラーを生じうる。その場合には、本来とは別の部位の血流が増加されている恐れがあるため、画像評価する際には常にその画像のセグメンテーションを確認する必要がある。

参考文献

- 今日の治療指針第3版

- あたらしい眼科Vol37,12,2020

関連記事

眼科で行う検査このページでは眼科で行う検査に関する記事のリンクを掲載しています。...

-2.jpg)