真菌性角膜炎とは

真菌が感染して発症する角膜炎を真菌性角膜炎という。植物による外傷やステロイド点眼長期使用者、コンタクトレンズ装用者に発症することが多い。頻度は多くないが、診断に苦慮したり、治療に抵抗性だったりすることがある。

真菌性角膜炎の起炎真菌は、Aspergillus属、Cephalosporium属、Fusarium属(頻度が多い。特に、Fusarium aolani。)などに代表される糸状菌とCandida属(Candida albicansなど)などに代表される酵母菌に大別される。糸状菌は外傷(植物による突き目)、酵母菌は日和見感染が多いとされる。

角膜上あるいは角膜内で真菌が増生しても、炎症を伴わない状態を角膜真菌症という。

真菌性角膜炎の症状

主な症状は充血と疼痛で、潰瘍形成の位置によっては視力低下などもきたす。

真菌性角膜炎の診断

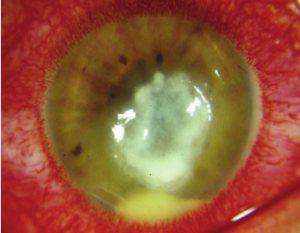

角膜所見と病巣部からの真菌の証明が重要である。糸状菌と酵母菌によってその所見は異なるため鑑別に有用である。

糸状菌型真菌性角膜炎の場合、灰白色の硬い感じをした病巣で辺縁は不整で、潰瘍底には凹凸があり、一部が盛り上がった病巣を形成することがある。潰瘍の周囲には羽毛様所見、衛生病巣などの特徴的な所見を伴う場合が多い。初期は融解傾向を示さず、上皮欠損も病巣よりも小さいことがあるが、深層へ向かって進行しやすいためDescemet膜の所見も強い。角膜裏面に角膜内皮プラーク(endothelial plaque)が形成され、前房蓄膿を伴うことがある。

酵母菌型真菌性角膜炎では、境界明瞭なカラーボタン様所見を呈する。潰瘍下の角膜実質には細胞浸潤が強く、高度のDescemet膜皺壁を伴う。

確定診断には病巣部を擦過して、原因菌を証明する必要がある。擦過は病巣より大きめに、スパーテルなどを用いて行う。Sabouraud培地などを用いた培養と、グラム染色(真菌は陽性)やファンギフローラY染色などを用いて塗抹検鏡することも有用である。

真菌性角膜炎の治療

原因の特定まで1週間はかかるが、発育の遅い真菌であれば4週間かかることもある。臨床所見から真菌性角膜症が疑われた場合には、使用可能な薬剤の局所および全身投与を行う。

糸状菌が疑われる場合はポリエン系(ピマリシン)、酵母菌が疑われる場合はアゾール系を中心に加療を行う。重症例では結膜下注射や実質内注射を併用する。消炎にはアトロピンを用い、ステロイド点眼は使用しない。

ピマリシンなどポリエン系は糸状菌を含めて、そのスペクトラムが広く、効果も強い。副作用も強い。フザリウムには第一選択。ピマリシンでは角膜上皮障害や高度の充血、眼刺激症状もある。

一方、アゾール系の副作用はポリエン系よりも軽度である。なかでもフルコナゾールは静注用材がそのまま使用でき、上皮障害もほとんどない。ただし、糸状菌に対する効果は低い。ポリコナゾールはフザリウム属にも有効で、組織移行性も良い。キャンディン系はスペクトルは狭く、種同定が必要である。

角膜上皮が悪くなければ、1%ピマリシン眼軟膏、自家調剤可能なら1%ポリコナゾール点眼、重症例ではミコナゾールorミカファンギン点眼を併用する。

| ポリエン系 | アムホテリシンB ピマリシン ナイスタチン |

|---|---|

| アゾール系 | フルコナゾール ミコナゾール イトラコナゾール ポリコナゾール |

| キャンディン系 | ミカファンギン |

| フルオロピリミジン系 | フルシトシン |

これら薬物治療に加えて、外科的治療を行う。スパーテルなどを用いて、病巣部を週2回程度掻破する。薬物治療が奏効しなければ、表層から深層まで切除を行う。

真菌性角膜炎の予後

治癒後も瘢痕が残り、不正乱視を生じることが多い。治療に反応しない場合には穿孔、失明に至ることがある。

参考文献

- 細隙灯顕微鏡用語活用アトラス事典

- 今日の眼疾患治療指針第3版

- 眼科学第2版

- 第126回日本眼科学会総会

関連記事