と疑問をお持ちの方の悩みを解決できる記事になっています。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)のまとめ

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)とは

- 黄斑部に漿液性網膜剥離(SRD)が生じる。

- 30~50歳代の日本人男性に多く、片眼性が多い。

- ストレスやステロイド、妊娠が発症・増悪因子とされる。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の症状

- 主な症状は中心暗点、変視症、小視症、色覚障害などがある。

- 急性期には視力低下は軽度なことが多い。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の分類

- 急性CSC、慢性CSC、多発性後極部網膜色素上皮症(MPPE、胞状網膜剥離)に分けることができる。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の検査

- 眼底検査、蛍光眼底造影検査、眼底自発蛍光を行う。

- 眼底検査:活動期には後極部に円形~楕円形の漿液性網膜剥離を生じる。慢性CSCでは網膜色素上皮の萎縮を認める。

- フルオレセイン蛍光眼底造影検査(FA):CSCの診断と治療方針の決定に必須である。色素上皮レベルの蛍光漏出(特に上方噴水状が有名)が基本所見とされる。造影初期に点状過蛍光、その後は時間とともに拡大し、網膜下に色素が貯留する。

- インドシアニングリーン蛍光眼底造影(IA):造影早期には充盈遅延、早期から中期には静脈拡張、中期から後期にかけてFAの蛍光漏出点に一致した部位に蛍光漏出を認める。さらに、造影中期から後期にかけて脈絡膜血管の透過性亢進による過蛍光を認める。

- 眼底自発蛍光(FAF):急性のCSCでは漿液性網膜剥離と一致した部位に低蛍光を認める。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の治療

- 有効性が確認されている薬物治療はない。

- ほとんどの症例で視力正常または軽度低下のみで自然寛解する。

- ステロイドなど原因を除去できないかも考慮する。

- レーザー光凝固:蛍光漏出部が中心窩無血管域の外にある症例に行う。

- 光線力学療法(PDT):蛍光眼底造影検査で漏出点が中心窩無血管域に存在する場合や慢性型CSCなど、光凝固ができない症例では行う場合がある。

もくじ

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)とは

中心性漿液性網脈絡膜症(CSC)は黄斑部に漿液性網膜剥離が生じ、視力低下や中心暗点などの症状をきたす疾患である。漿液性網膜剥離は網膜色素上皮の血液網膜関門の破綻が起こり、ここを通じて脈絡膜から網膜下腔に液体成分が漏出するため漿液性網膜剥離が生じるとされる。

30~50歳代の日本人男性に多く、片眼性が多い(高齢ほど両眼性となる)。CSCの原因は明らかではないが、ストレスやステロイド、妊娠(特に妊娠後期では血中グルココルチコイド濃度が上昇する。)が発症・増悪因子とされる。特に、慢性型と多発性後極部網膜色素上皮症(胞状網膜剥離)ではステロイド薬を使用していることが多い。頻度は10万人年あたり34.0人で、この罹患率は女性よりも男性で3.5倍近く高い。

日本人の滲出型AMDの約50%にpachychoroidを合併している。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の症状

主な症状は中心が暗く見える(中心暗点)、物がゆがんで見える(変視症)、物が小さく見える(小視症)、色覚障害などがある。急性CSCでは視力低下は軽度なことが多いが、CSCが遷延・再発を繰り返していると、徐々に網膜は菲薄化し、視力も低下してくる。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の分類

1.急性CSC(典型CSC)

ほとんどのCSCが急性CSCであり、ドーム状の漿液性網膜剥離であることが多い。数カ月(ほとんどが6ヶ月以内)で治癒し、その視力予後は比較的良好とされる。12カ月以内の再発は30~50%と言われている。

2.慢性CSC

3~6カ月以上続く漿液性網膜剥離で、視力低下を伴う、丈の低いびまん性の漿液性網膜剥離である。広範囲にRPE異常を伴う。高齢者に多く、両眼性が多いとされる。

3.多発性後極部網膜色素上皮症(MPPE、胞状網膜剥離)

CSCが多発するタイプで、CSCの既往・ステロイド使用歴・腎疾患既往がある場合は、両眼性に発症することが多い。

-320x180.jpg)

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の診断

1.眼底所見

眼底所見の特徴

- 活動期には後極部に円形~楕円形の漿液性網膜剥離を生じる。

- 漏出点付近に乳白色のフィブリンの析出物を認めることもある。

- 発症後時間が経過すると、網膜剥離の領域に黄白色のプレシピテートを認める。

- 慢性CSCでは網膜色素上皮の萎縮を認める。

- 網膜剥離が吸収されても、atrophic tractという後極部から下方にかけて広範囲に網膜色素上皮の萎縮を認めることがある。

- CSCが現在ある症例あるいは既往がある症例のその僚眼には、ドルーゼン様の黄色の点状病変を網膜色素上皮下にしばしば認める。これは30~40歳代でもよく見られる。

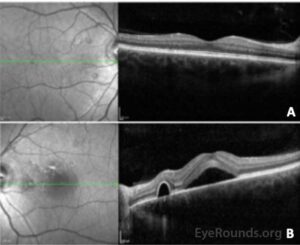

2.光干渉断層計(OCT)

光干渉断層計(OCT)所見の特徴

- 漿液性網膜剥離と色素上皮剥離が明瞭に描出される。

- 多くの急性CSCでは剥離した網膜はやや肥厚し、網膜内や網膜の外面、網膜色素上皮上に高輝度点が認められる。高輝度点は浸潤したマクロファージと推定されている。

- 剥離網膜外層の視細胞外節がつらら状に伸長する。

- 漏出点に一致して網膜色素上皮の小隆起(bulge)や、小さな漿液性の網膜色素上皮の欠損が確認できることもある。高齢者では、なだらかな網膜色素上皮の隆起を伴っていることが多い。

- 白色点状沈着物(プレシピテート)は高反射、網膜下フィブリン(白色斑紋)は網膜下腔の中~高反射として見られる。

- 慢性型では網膜が菲薄化し、脈絡膜は肥厚している。網膜剥離が遷延すると、視細胞が脱落し、感覚網膜自体が薄くなるとされている。

- EDI-OCT、SS-OCTを用いると、脈絡膜が肥厚しており、僚眼でも正常眼より肥厚しているとされる(約6割)。また、管腔面積割合も高く、中大血管の血管走行をみると正常眼と比較して上下非対称または網状パターンを示している。

- focal choroidal excavation:網膜色素上皮が部分的に脈絡膜側にくぼむ。CSC症例の約8%に認めるとされる。

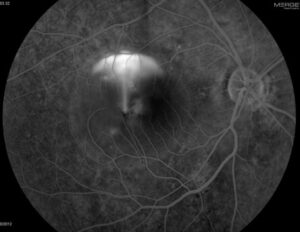

3.フルオレセイン蛍光眼底造影検査(FA)

CSCの診断と治療方針の決定に必須である。中心窩外(90%程度)の色素上皮レベルでの蛍光漏出(点状、噴水状(smoke stack patternとして上方に噴出する)、びまん性)が基本所見とされる。造影初期に点状過蛍光、その後は時間とともに拡大し、網膜下に色素が貯留する。慢性型では色素上皮障害による顆粒状過蛍光と後期のびまん性の弱い蛍光漏出が観察できるが、蛍光漏出を観察できない場合もある。

Bennett & Bloom Eye Centers HPより引用

4.インドシアニングリーン蛍光造影検査(IA)

造影早期には充盈遅延、早期から中期には静脈拡張、中期から後期にかけてFAの蛍光漏出点に一致した部位に蛍光漏出を認める。さらに、造影中期から後期にかけて脈絡膜血管の透過性亢進による過蛍光を認めるが、これがCSCに特徴的である。この所見は急性CSCよりも慢性型CSC、MPPEの方が広範で程度も強くなる。CSCを発症していない僚眼でも、約6割の症例で脈絡膜血管透過性亢進が生じている。また、ドルーゼン様点状病変は脈絡膜の点状過蛍光と一致する。超広角ICGAによって、周辺部にも脈絡膜血管透過性亢進が見られる。

5.眼底自発蛍光(FAF)

急性のCSCでは漿液性網膜剥離と一致した部位に低蛍光(網膜下液におり網膜色素上皮の自然発光がブロックされる。)、漿液性網膜剥離の内部の点状過蛍光、慢性のCSCではRPE萎縮による低蛍光など様々な所見を認める。

また、網膜剥離が消失しても、網膜下に蓄積した蛍光物質を網膜色素上皮が取り込んだり、網膜色素上皮の代謝活性が低下することで蛍光物質が蓄積したりするため、その部位にびまん性の過蛍光が1年以上残存するとされている。

6.レーザースペックルフローグラフィー(LSFG)

脈絡膜血流速度の上昇が検出される。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の治療

有効性が確認されている薬物治療はないが、ほとんどの症例で視力正常または軽度低下のみで自然寛解する。よって、基本的には経過観察にて数カ月で漿液性網膜剥離は消失する(90-95%)が、完全に消失しても症状は消退しないことがある。また、ステロイドなど原因を除去できないかも考慮する。通常、3~4カ月間で漿液性網膜剥離が改善しなければ治療を行うことが多い。ただし、慢性CSCの症例で網膜菲薄化を認める場合は、速やかに治療介入を検討する。

1.レーザー光凝固

レーザー光凝固は蛍光漏出部が中心窩無血管域の外にある症例である。慢性例、他眼もCSCで視力障害をきたす症例では、レーザー光凝固で網膜下液の早期吸収を図る必要がある。これは黄斑障害により視力予後が不良になるためである。よって、慢性型やMPPEでは明瞭な蛍光漏出が確認できれば、そこに直接凝固を行う。

再発例のうち視力障害があれば、中心窩外ならレーザー光凝固を行うこともあるが、再発率や最終視力には影響しないとされる。また、慢性CSC(6カ月以上経過したCSC)は光凝固をしても再発が多いとされるが、限定的であっても網膜下液が早期吸収される場合もある。

近年は閾値下レーザーが登場したことで、RPEを焼灼せずに漏出点を閉塞することが可能になっている。閾値下レーザーは凝固斑が見えない。

中心窩外の漏出点を熱凝固で照射した場合、およそ6週間で下液が消失する。閾値下レーザーも2ヶ月程度で改善する。3ヶ月以上経っても治癒しない場合は再照射を検討する。

光凝固の実際と合併症

実際の光凝固の程度は網膜深層に淡い灰白色の凝固斑が得られるような弱凝固で行う。漏出点を含め、その周囲に数発凝固する。波長はアルゴン青以外ならどれでも良いが、黄色が網膜内層への影響、色素上皮でのエネルギー吸収から適する。凝固径200μm、凝固時間0.2秒、出力120mWが一つの目安である。

中心窩への誤照射、術後の脈絡膜新生血管の発生(約1%。特に長波長レーザー、短時間、小スポットの凝固で起こりやすい。)、出血、ブルッフ膜の断裂などに注意する。閾値下レーザーではほとんど合併症はない。

2.光線力学療法(PDT)

保険適用外であり、本邦ではCSCに対するPDTは未承認である。。48時間の遮光が必要。しかし、蛍光眼底造影検査で漏出点が中心窩無血管域に存在する場合やびまん性の蛍光漏出を認め漏出部位が不明瞭な症例、慢性型CSC(SRDが3〜4ヶ月以上持続する)、再発を繰り返し、光凝固ができない症例では光線力学療法(PDT)を行う場合がある。

PDTを行うことで、異常な脈絡膜血管の透過性が抑制されるため、照射後数週間でRPEのバリア機能が回復し、網膜下への漏出は停止する。結果として、脈絡膜肥厚が改善・ハーラー層の血管面積が減少し、維持され、再発率も低くなるとされる。

その他にも、通常の光線力学療法で起こりうる脈絡毛細血管板、網膜色素上皮の障害を考慮して、半量PDT(ベルテポルフィン投与量半量)を行うことがある。藤田らの報告によれば、慢性CSCに半量PDTを行った治療1年後には、89.2%の症例で漿液性網膜剥離が改善し、著明な視力低下は1例もなく、平均視力は治療前と比較して有意に改善したという報告がある。

Laiら多施設共同研究で集積された136眼の3年の報告では、視力は有意に改善し、97%でSRDは消失し、再発は4%であり、低侵襲PDTが長期でも有効な治療であるとしている。

WakatsukiらはPDTの治療成績と予測因子について、治療1か月後のSRF消失には滲出期間が関連し、治療3か月後のSRF消失にはPDT前の中心窩網膜厚および視力が関連すると報告した。

SRDの遷延化は治療予後に影響を及ぼすので、遷延化が確認できればPDTについて患者に説明し、患者の希望があればPDTを行う専門の施設への受診を勧めた方がよい。

なお、閾値下レーザーとPDTの治療成績比較については、同等という報告もあれば、PDTが上回るという報告もある。

PDTの合併症は、一過性の黄斑機能低下、脈絡膜毛細血管板の閉塞、RPEの萎縮などがある。ただし、低侵襲のPDTでは、副作用の報告は少ない。多施設共同研究では3年における136眼の合併症の報告は8眼(5.9%)、網膜色素上皮萎縮の拡大が5眼、CNVの発症が1眼、網膜色素上皮裂孔、網膜下繊維製黄斑瘢痕が1眼であった。

PDTが脈絡膜血管の虚血および透過性を抑制するメカニズム

PDTを行うと透過性の亢進した脈絡膜血管の内皮細胞に存在するLDLレセプターにベルテポルフィンが結合し、それがレーザー照射によって活性化される。そして、一過性の脈絡膜血管の虚血および透過性が抑制される。

3.その他の治療

その他にもMicrosecond laser、Subthreshold microsecond-pulsed laser、Selective retina therapy(SRT)などがある。

SRTは神経網膜及び脈絡膜に障害を与えず、RPE細胞のみを標的とできるレーザーで、保険収載されていないが、CSCに対する臨床試験が行われている。光凝固よりも低侵襲であり、酸化ストレスもより低いとされる。

CSCスペシャリストにアンケートによるアンケート(2017年Mehtaら)

- 急性CSCでは、79.1%が3カ月まで経過観察を行い、その後の治療にPDTを選択した。

- 慢性CSCでは、66.7%でPDTを選択するが、45.9%で1カ月様子を見ると回答した。

- 38.2%でmicropulse laserを治療の選択肢にしていなかった。

- 多くの専門家は、遷延する症例には積極的に治療すべきと考えているとの記載もある。

CSCに対する治療介入の問題点(2020年臨床眼科学会)

- 視力が良ければ治療の必要はない?

→視力が良くても網膜感度低下は起こる。治療介入の基準に視力だけでは不十分とした。 - CSC発症後早期では治療の必要はない?

→多くは自然治癒傾向で治療の必要はないが、漿液性網膜剥離の遷延や再発が見られる慢性例では治療すべきとした。 - 治療上で問題となるのは合併症による視力低下

→合併症が起こりにくければ、循環改善薬内服など柔軟な対応が可能である。

中心性漿液性脈絡網膜症(CSC)の予後

網膜下腔液が吸収されれば、症状の多くは改善するが、視力障害や小視症、コントラスト感度低下は残ることもある。また、30〜50%は再発または遷延し、その場合は視力不良例が多い。急性CSCや慢性CSCは多発性後極部網膜色素上皮症(MPPE)へ移行することがある。

参考文献

- 網膜硝子体case20study

- 今日の眼疾患治療指針 第3版

- 黄斑疾患診療AtoZ

- クローズアップ網膜診療

- 眼科学第2版

- 第74回日本臨床眼科学会シンポジウム13眼底と対応させた視機能評価:眼底視野計、眼底対応視野計

- あたらしい眼科Vol.37,No.2,2020

- Incidence of central serous chorioretinopathy (2011-2018): a nationwide population-based cohort study of Japan

- 日本の眼科 95:8号(2024)

- Ultra-Widefield Indocyanine Green Angiography Reveals Patterns of Choroidal Venous Insufficiency Influencing Pachychoroid Disease

- Clinical characteristics and pachychoroid incidence in Japanese patients with neovascular age-related macular degeneration

- Yellow (577 nm) micropulse laser versus half-dose verteporfin photodynamic therapy in eyes with chronic central serous chorioretinopathy: results of the Pan-American Collaborative Retina Study (PACORES) Group

- Half-Dose Photodynamic Therapy versus High-Density Subthreshold Micropulse Laser Treatment in Patients with Chronic Central Serous Chorioretinopathy: The PLACE Trial

- A randomized non-inferiority trial of 577nm subthreshold micropulse laser versus half-dose photodynamic therapy for acute central serous chorioretinopathy

- A Multicenter Study on the Long-term Outcomes of Half-dose Photodynamic Therapy in Chronic Central Serous Chorioretinopathy

- Morphological Changes and Prognostic Factors before and after Photodynamic Therapy for Central Serous Chorioretinopathy

- Macular choroidal blood flow velocity decreases with regression of acute central serous chorioretinopathy

関連記事