と疑問をお持ちの方の悩みを解決できる記事になっています。

脈絡膜血管腫とは

多くが限局性で境界明瞭だが、Sturge-Weber症候群に伴う血管腫では腫瘍が広範囲にわたり、境界不明瞭なことが多い。脈絡膜内の血管の異常増殖により、眼底は赤色から橙赤色を呈し、わずかに隆起している。

脈絡膜血管腫の分類

1.孤発性脈絡膜血管腫

孤発性の特徴

- 全身および脈絡膜血管腫以外の眼合併症を認めない。

- 腫瘍は小さい→境界明瞭

- 中年発症(平均39歳)

2.びまん性脈絡膜血管腫

びまん性の特徴

- 約6割に緑内障、結膜・強膜血管拡張、三叉神経第1枝領域である眼瞼皮膚血管腫、頭蓋内軟膜血管腫を合併するSturge-Weber症候群を伴う。

- 腫瘍が比較的多い→境界不明瞭

- 若年発症(平均8歳)

脈絡膜血管腫の症状

腫瘍上あるいは腫瘍周囲に漿液性網膜剥離や網膜浮腫を生じ、その領域に一致した視野障害の原因となることがある。また、その漿液性網膜剥離が黄斑部に及べば視力低下をきたしうる。これは腫瘍血管の透過性亢進や腫瘍の隆起による脈絡膜毛細血管の圧排の結果、網膜色素上皮が障害されて生じると考えられている。

脈絡膜血管腫の診断

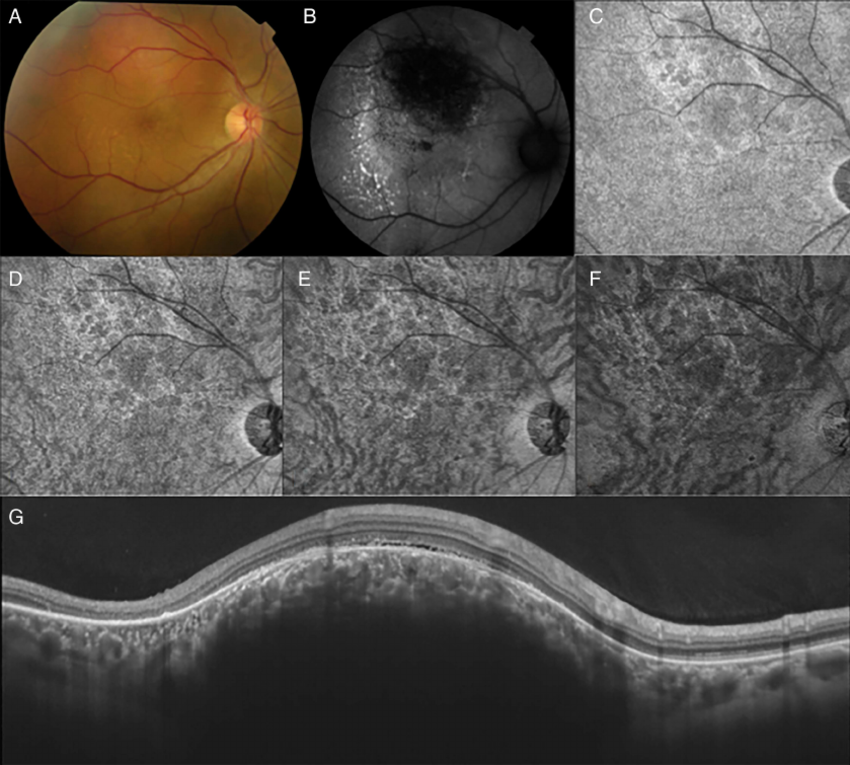

1.眼底検査

眼底検査で診断可能なことが多い。眼底後極部に数乳頭径大の赤橙色を呈する。検眼鏡的にはやや黄色味がかったオレンジ色の色調が特徴的である。また、Sturge-Weber症候群では顔面の血管腫と同側の眼底に血管腫が見られ、眼底が赤味を帯びてみえるため、トマトケチャップ眼底と言われる。続発性網膜剥離をしばしば伴う。

2.光干渉断層計(OCT)

脈絡膜病変であるため、深部強調画像(EDI)、swept source OCT(SS-OCT)が望ましい。腫瘍表層に大小の血管影、深層は低反射像を示す。血管腫の増大に伴い、脈絡膜毛細血管板反射の消失、RPE lineが不明瞭となる。RPE障害部位には漿液性網膜剥離を認めることがある。強膜-脈絡膜の境界(C-S junction)の血管腫の丈が高くなると不明瞭となる。

3.フルオレセイン蛍光眼底造影(FA)やインドシアニングリーン蛍光造影検査(IA)

フルオレセイン蛍光眼底造影(FA)やインドシアニングリーン蛍光造影検査(IA)による眼底造影検査で、造影初期(動脈相)で腫瘍と一致した網目状の過蛍光を認める。経時的に過蛍光は増強し、後期になると腫瘍全体が組織染による過蛍光を示し、部分的に低蛍光領域も見られるようになる(FA:multi-lake like pattern)。IAの後期ではwash out 現象(血管腫全体の過蛍光が減少し、周辺部で過蛍光を呈する)を認める。

4.Bモード超音波断層像

エコーにて内部反射の高い充実性の腫瘤として描出される。

5.その他

Sturge-Weber症候群に伴うびまん性の脈絡膜血管腫は、顔面の血管腫と同側に存在すること、眼底が広範に赤みを帯びることから診断できる。しばしば続発性緑内障をきたす。

脈絡膜血管腫の治療

無症状の場合は経過観察を行う。

1.孤立性脈絡膜血管腫

漿液性網膜剥離による視機能異常があれば、光凝固(第一選択)や経瞳孔温熱療法(TTT)の適応となり、あるいは適用外使用だが腫瘍血管の透過性亢進を抑制する目的で光線力学療法(PDT)を行うことがある。標準的なfull-dose PDTを血管腫全体に照射することで、滲出は速やかに消失することも多いが、血管腫自体は残存するため再発することも稀ではない。

2.びまん性脈絡膜血管腫

PDTや低線量(20Gy程度)放射線照射が行われる。

β遮断薬であるプロプラノロールの内服が腫瘍を縮小させる可能性も報告されている。

脈絡膜血管腫の予後

孤立性脈絡膜血管腫に対するレーザー治療の反応は良好なことが多く、漿液性網膜剥離も徐々に吸収されていく。

参考文献

- 今日の眼疾患治療指針 第3版

- 眼科学第2版

- あたらしい眼科37(1):33~39、2020

- あたらしい眼科Vol.37,No.2,2020

- あたらしい眼科Vol.39,No.6,2022

関連記事