血管新生緑内障(NVG)とは

網膜虚血によりVEGFが増加し、隅角や虹彩に新生血管や繊維血管膜が形成されて生じる難治性の続発緑内障である。線維血管組織の形成とその収縮により周辺虹彩前癒着が形成され、ぶどう膜外反を生じ、隅角を不可逆的に閉塞させる。

血管新生緑内障(NVG)の症状

眼圧上昇が軽い時期は無症状であるが、眼圧上昇に伴って、霧視、虹輪視、眼痛などを生じる。眼圧上昇が強くなれば急性閉塞隅角緑内障発作と似た眼痛、頭痛、嘔気嘔吐を伴う。

血管新生緑内障(NVG)の診断

新生血管の観察は必ず散瞳前に行う。虹彩および隅角の新生血管を伴う眼圧上昇により診断される。眼圧上昇前には、散瞳をせずに細隙灯顕微鏡で虹彩及び隅角を確認する。蛍光造影検査は感度が高く、瞳孔縁や隅角から色素漏出を観察できる。NVGの原因は糖尿病網膜症、網膜中心静脈閉塞症、眼虚血性症候群など網膜虚血性病変が原因となる。また、血液眼関門の破綻により前房内の細胞やフレアが増加するため、ぶどう膜炎と誤診することもある。

血管新生緑内障(NVG)の分類

- Ⅰ期:前緑内障期

- Ⅱ期:開放隅角期

- Ⅲ期:閉塞隅角期

- Ⅳ期:絶対緑内障期

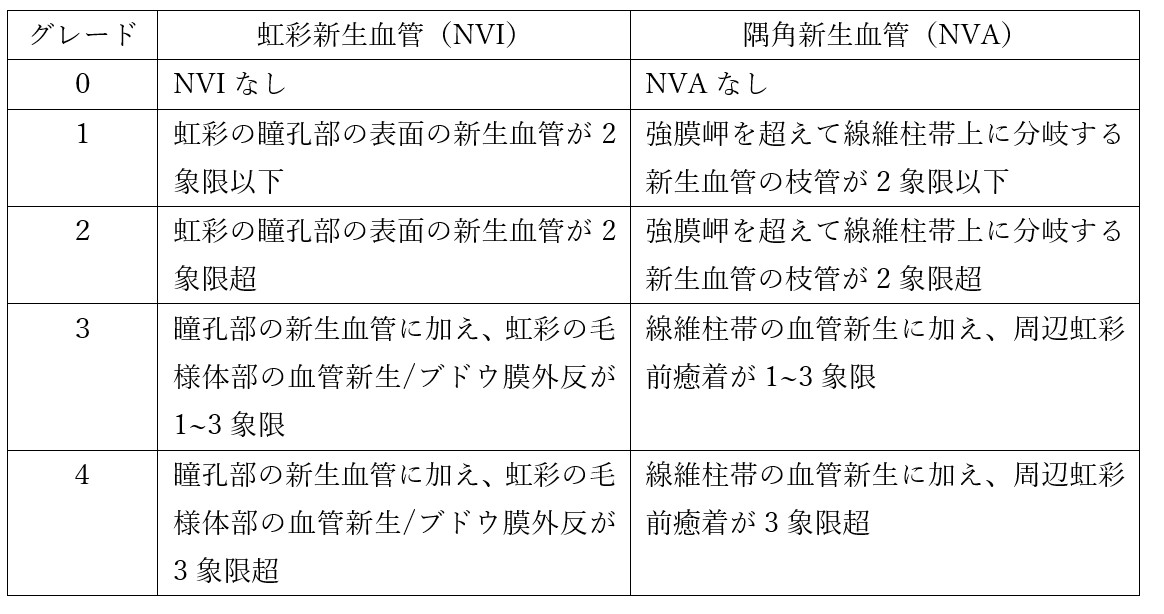

虹彩新生血管(NVI)と隅角新生血管(NVA)

血管新生緑内障(NVG)の治療方針

治療方針は①網膜虚血の改善と②眼圧コントロールである。

1.眼底の虚血病変に対する治療

A.前緑内障期

- 硝子体出血(ー)→汎網膜光凝固術(PRP)を行う。

- 硝子体出血(+)→硝子体手術および眼内光凝固術を行う。

※眼圧上昇で角膜浮腫となり、PRPが困難な症例が多く、また眼圧下降効果に対しては即効性がない。

B.開放隅角期

VEGF阻害薬(アフリベルセプト2㎎)の硝子体内投与を行い、可能な限りPRPを行う。最周辺網膜まで十分なレーザー治療ができなければ、白内障手術および硝子体手術、網膜光凝固術を行う。それでも眼圧下降しなければ、線維柱帯切除術あるいはチューブシャント手術などの緑内障手術を行う。ただし、術後に硝子体出血が生じると、硝子体手術を行う恐れがあり、線維柱帯切除術では濾過機能不全をきたしうるので注意する。

VEGA試験とVENERA試験

VEGA試験ではIVA2㎎投与群と偽注射群において、投与1w後での隅角新生血管グレードと虹彩新生血管グレードの改善を調べている。隅角新生血管グレードはIVA2㎎投与群で59.3%、偽注射群で11.5%改善し、虹彩新生血管グレードはIVA2㎎投与群で70.4%、偽注射群で11.5%改善した。

一方、VENERA試験ではIVA2㎎投与群における、ベースライン眼圧からの変化量の平均値は‐8.3mmHgで、95%信頼区間が-12.2~‐4.4mmHgであることから、アフリベルセプトの有効性が証明された。

システマティックレビュー

- 抗VEGF薬の使用は短期的な眼圧下降に役立つが、長期的な有効性にはエビデンスがない

- NVGに対する線維柱帯切除術の短期成績は、抗VEGF薬の使用によって術後合併症が減少し、手術成功率が高くなる

C.閉塞隅角期

ぶどう膜外反がみられるような閉塞隅角期では、VEGF阻害薬の硝子体内投与を行っても約9割は眼圧下降しない。よって、硝子体手術および眼内光凝固術を行った後に、緑内障手術を行う。

D.絶対緑内障期

視機能回復は極めて困難であるため、高眼圧に伴う眼痛があれば、薬で眼圧下降を図るあるいは毛様体破壊術を行う。

2.眼圧コントロール

A.眼圧下降薬の点眼、内服

原発開放隅角緑内障に準じて薬物治療を行うが、副交感神経刺激薬は無効例が多い。むしろ、炎症を助長するため使用しない。プロスタグランジン関連薬もPASが進行した例では効果が期待できず、炎症増悪も懸念される。そのため、それ以外の点眼薬が使用される。また、ステロイド点眼液は炎症や疼痛抑制に有効である。

B.外科的眼圧下降治療

a.濾過手術

他の緑内障病型と比較して手術成績は不良である。また、十分なPRPが行われている場合に選択してもよいが、網膜虚血が持続している状態で眼圧下降を行うと前房出血、硝子体出血などを引き起こし、濾過機能不全になる恐れがある。また、線維柱帯切除術の成績は不良である。

血管新生緑内障に対して術前に抗VEGF治療を行うことができるようになり、虹彩新生血管を退縮させ、術中・術後の出血を有意に減少させることが可能となった。術前の抗VEGF治療を行った症例では、施行しなかった症例よりも術後合併症が少なく、線維柱帯切除術の成績が良好であったとの報告がなされている。

a-1.線維柱帯切除術

第一選択で、VEGF阻害薬の硝子体内投与を術前(1~7日前)にしておくと、術中、術後の眼内出血が抑制される。

a-2.チューブシャント手術

2012年から使用可能となり、線維柱帯切除術でも眼圧下降が得られない症例に行われる。硝子体手術後であれば、毛様体扁平部に挿入するTypeのロングチューブが良い適応となる。

b.毛様体破壊術

経強膜毛様体レーザー光凝固術と毛様体冷凍凝固術がある。房水産生抑制を目的に行われる手術だが、産生量が極端に少ないと眼球癆になりうる。

レーザー線維柱帯形成術は無効であるばかりではなく有害である。

血管新生緑内障(NVG)の予後

VEGF阻害薬の硝子体内投与を術前に行えるようになり、周術期の前房出血は減少した。また、21mmHg以下への眼圧コントロール率は、硝子体内投与をしない場合と比較すると同等あるいは良好とされる。予後不良因子としては50歳未満と硝子体手術既往がある。特に、若年者で急速に周辺虹彩前癒着が進行するような閉塞隅角期の場合には、術後成績は不良である。

参考文献

- 今日の眼疾患治療指針第3版

- Retina medicine vol.10 no.1

- あたらしい眼科 Vol.38,No.4,2021

- 眼科学第2版

- 緑内障診療ガイドライン(第5版)

- Anti-vascular endothelial growth factor for neovascular glaucoma

- Short-Term Outcomes of Trabeculectomy With or Without Anti-VEGF in Patients With Neovascular Glaucoma: A Systematic Review and Meta-Analysis

関連記事