低眼圧黄斑症とは

低眼圧が高度になると、眼球後部が前方にたわんで黄斑皺襞となり、恒久的に視機能障害をきたすことを低眼圧黄斑症という。硝子体、水晶体、虹彩が前方に移動し浅前房になり、網膜静脈のうっ滞による拡張蛇行と乳頭浮腫を認める。

原因は

- 眼球打撲による毛様体解離に伴う外傷性低血圧

- 緑内障術後の過剰濾過

- 硝子体手術後の毛様体機能低下

などが挙げられる。

低眼圧黄斑症の症状

視力低下や変視症を生じる。特に眼圧が4mmHg以下になると高度視力低下(0.2以下)を生じる。

低眼圧黄斑症の診断

下記検査結果を合わせて判断する。

1.細隙灯顕微鏡

毛様体解離の有無、あれば位置と範囲を確認する。

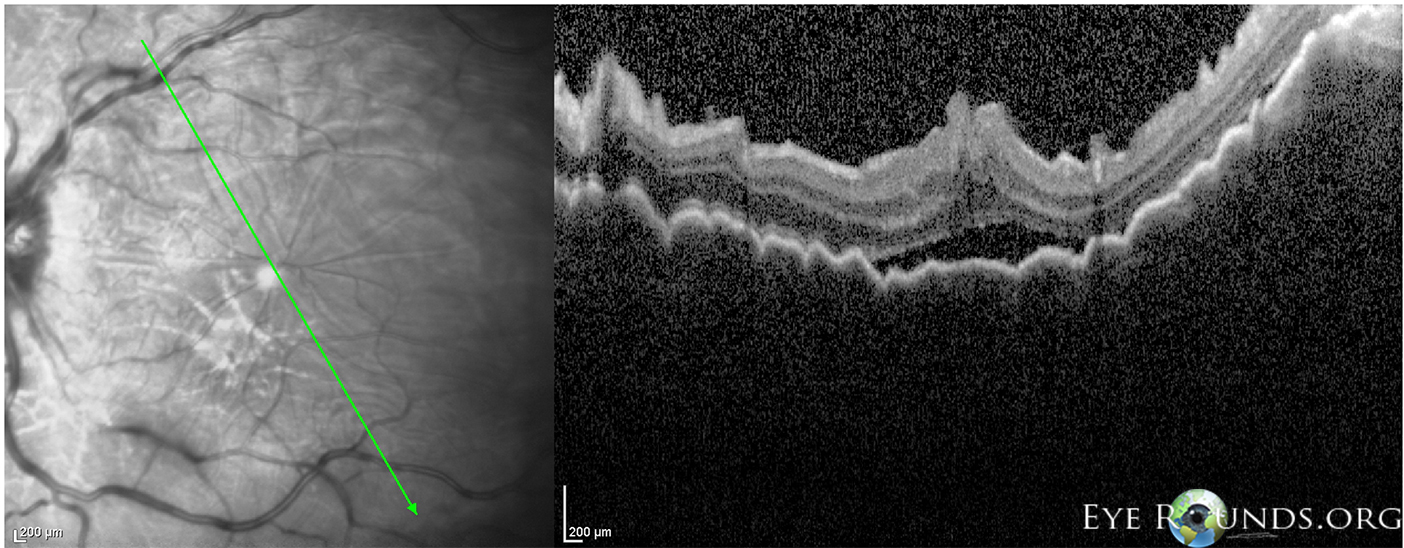

2.超音波顕微鏡(UBM)、前眼部光干渉断層計(OCT)

毛様体解離や剥離を確認する。

Eye Rounds HPより引用

3.眼圧測定

8-10mmHg以下で起こりうるが、4㎜Hg以下で高率に黄斑症をきたす。特に、若年者・強度近視眼に生じやすいことが知られている。

4.眼底検査

網膜静脈の拡張蛇行、脈絡膜静脈の蛇行、黄斑皺襞、視神経乳頭腫脹を認める。

5.フルオレセイン蛍光眼底造影検査(FA)

網膜循環遅延、皺襞部の線状低蛍光、視神経乳頭からの蛍光漏出を認める。

6.インドシアニングリーン蛍光造影検査(IA)

脈絡膜静脈の拡張蛇行、皺襞部の線状低蛍光を認める。

7.超音波検査

脈絡膜肥厚を認める。

低眼圧黄斑症の治療

1.保存的治療

- 眼球打撲後の毛様体解離→アトロピン点眼

- 緑内障術後の過剰濾過→圧迫眼帯

- 毛様体機能低下→消炎薬点眼

2.レーザー光凝固

毛様体解離が1~2週間で軽快しない場合には、レーザー光凝固で毛様体と強膜の癒着を試みる。毛様体が少し収縮して少量のフィブリンが析出する程度の凝固を行う。効果がなければ数日後に再トライする。

レーザーの設定例)緑or黄色波長、照射時間0.2~0.5sec、出力200mW以上

3.観血的手術方法

毛様体解離の手術を行うが、それには毛様体逢着術、強膜バックリング術、眼内レンズ逢着術がある。

低眼圧黄斑症の予後

保存的治療で軽快することが多い。しかし、低眼圧黄斑症が3カ月以上続く場合、視力障害が残ってしまうと報告されている。眼圧が4㎜Hg以下の場合は2カ月以内に眼圧を回復させる必要がある。一方で、4mmHgより高ければ、半年程度持続しても視機能は回復することが多い。

1.濾過手術後の過剰濾過に伴う低眼圧の場合

圧迫眼帯、ソフトコンタクトレンズ装用を行い、改善なければ粘弾性物質の前房内注入、強膜縫合の追加などを行う。

2.鈍的外傷による毛様体解離に伴う低眼圧の場合

アトロピン・ステロイド点眼など保存的加療を行い、1-6カ月以内に改善なければ、ジアテルミー凝固、毛様体冷凍凝固術、毛様体逢着術、眼内レンズ挿入術、強膜内陥術、輪状締結術、硝子体内ガス注入術などを行う。

参考文献

関連記事