重症筋無力症(MG)とは

全身の骨格筋の筋力低下と易疲労性を主症状とする自己免疫疾患で、本疾患における自己免疫機序の主な標的は、神経筋接合部のシナプス後膜に存在するアセチルコリン受容体(AchR)である。MGには眼筋型(眼症状のみ)と全身型があり、約50%が眼筋型で、そのうち50~60%が全身型へ移行する。2006年の全国調査では人口10万人当たり11.8人で女性に多く、5歳未満と10-30歳の女性、50-70歳の男性にかけて多い。

重症筋無力症(MG)の症状

症状は起床時に最もよく、その後時間経過とともに悪化する日内変動がある。また、運動を繰り返すと症状が悪化し、休息すると回復するという易疲労性を認める。眼科的には上眼瞼挙筋の筋力低下による眼瞼下垂、外眼筋の筋力低下による眼球運動障害や複視を認める。斜視は外斜視が多い。

この眼瞼下垂(約7割)や複視(約5割)で発症し、片眼性から両眼性へ移行することが多い。また、重症筋無力症の約15%に甲状腺眼症を合併することが知られており、甲状腺眼症の諸検査も行うことが推奨される。

甲状腺眼症では起床時あるいは就寝後症状が最悪で、日中あるいは活動後症状が軽減する。

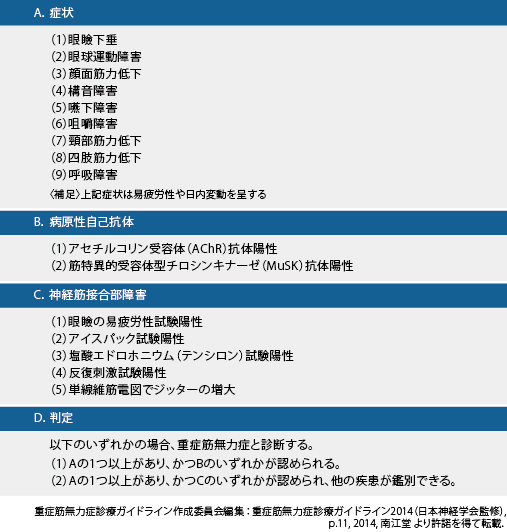

重症筋無力症(MG)の診断基準

JBスクエアより引用

眼筋型重症筋無力症(眼筋型MG)の診断

眼筋型MGの発症は急性で、しばしば上気道炎などの感染症が契機になる。眼筋型MGにおける各種検査陽性率はテンシロンテスト約60%、waning現象約40%、抗AchR抗体約50%程度(全身型では85%が陽性)とされるため、陰性だからといって否定できない。

上方注視試験

上方を1分間注視させ眼瞼下垂の悪化を陽性とする。

側方注視負荷試験

1分間側方視をさせt、複視の出現の有無を観察する。

テンシロンテスト

エドロホニウム塩化物を投与してコリンエステラーゼ活性を抑制する。一過性に筋力が回復し、眼症状が著名に改善すればテンシロンテスト陽性と判定する。眼筋型MGの感度60%、特異度97%。

アイステスト

アイスパックを上眼瞼皮膚に2分間、直接当てて2㎜以上眼瞼下垂が改善した場合が陽性となる。テンシロンテストに代わる副作用のないテストで、感度は80~92%、特異度は25~100%とされる。2㎜未満の改善で判定不能であれば、日を改めることで1回のみのアイステストより感度が34.6%上昇する。

Waning現象

筋電図で反復刺激試験により筋活動電位の振幅が減少する。感度は10~40%、特異度は89~98%とされる。

反復神経刺激試験

尺骨神経や正中神経で行う。3Hzで10かいの反復茂樹で減衰率10%以上を陽性とする。

抗体検査

抗AChR抗体の陽性率は重症筋無力症全体で約85%だが、眼筋型では50%前後とされている。抗MuSK抗体は2013年10月から抗AChR抗体陰性者に限って保険適用となった。全身型重症筋無力症で陽性率は5-10%(抗AChR抗体陰性者の27-41%)、眼筋型重症筋無力症で3%前後とされる。抗MuSK抗体陽性重症筋無力症では外眼筋萎縮をきたすことがあり、胸腺腫の合併はないが早期から急速な球麻痺の進行や約1/3がクリーゼを合併する。

小児重症筋無力症

重症筋無力症(MG)の治療

眼筋型MGの治療では全身型への進行を防ぎ、眼症状も改善することが目的となる。

1.胸腺腫摘出術

胸腺腫があれば摘出する。そのため、胸部CTあるいはMRIを撮る必要がある。

2.薬物治療

抗コリンエステラーゼ薬あるいはステロイドを第一選択として使用する。抗コリンエステラーゼ薬は作用時間のコントロールが容易であることがメリットであるが、眼症状の改善が乏しいとされている。それに対して、ステロイドは眼症状に対して有効性があり、全身型への進行を予防可能(10%以下)とされている。とはいえ、その副作用もあって累積量を減らす試みが多数行われている。それゆえ、治療方法が確立されていないのが現状である。

その他の治療

- ビリドスチグミン(メスチノン®):1日2錠分2(朝昼で4時間以上空ける)から開始し、症状に応じて4錠/日まで増やせる。効果は発現まで30-40分で持続時間は約4時間である。特に眼瞼下垂に有効である。副作用に下痢や腹痛などのムスカリン様作用がある。他にアンベノニウム塩化物(マイテラーゼ®)は10㎎だが、作用が強く、最大8時間持続してしまうのでやや使いにくい。ジスチグミン臭化物(ウブレチド®)も投与量自体は5mgだが、コリン作動性クリーゼを起こしうる。

- ステロイド:ステロイドパルス療法、ステロイド大量隔日1回投与、ステロイド少量内服漸増法がある。

- タクロリムス(プログラフ®):第二選択。ステロイド離脱困難、副作用が強い症例などに併用内服が有効とされる。初回投与は2㎎夕1回から開始し、朝来院時にタクロリムスの血中濃度、腎機能などを測定し、問題なければ3㎎に増量する。タクロリムスの血中濃度が4.8ng/mL以上の患者はより抗AChR抗体価が低くなり、Minimal Manifstationかそれ以上を達成できる。副作用は腎機能、膵機能障害などがある。

- シクロスポリン(ネオーラル®):第二選択。全身型重症筋無力症に保険適用である。

- 免疫グロブリン大量静注、血液浄化療法:第三選択。

- エクリズマブ(ソソリス®):抗AChR抗体陽性で、免疫グロブリン大量静注または血液浄化療法による症状の管理が困難な場合に限られている。合併症として髄膜炎菌患者の発症リスクなどがある。

参考文献

- クオリファイ5全身疾患と眼(専門医のための眼科診療クオリファイ)

- 今日の眼疾患治療指針第3版

- 眼科学第2版

- Treatment of Myasthenia Gravis in the Aged

- 眼科 2021年12月臨時増刊号 63巻13号 特集 覚えておきたい神経眼科疾患

- 重症筋無力症診療ガイドライン2014

- An ice test for the diagnosis of myasthenia gravis

- Accuracy of the ice test in the diagnosis of myasthenic ptosis

- Diagnostic value of repeated ice tests in the evaluation of ptosis in myasthenia gravis

- Ocular myasthenia: a rare presentation with MuSK antibody and bilateral extraocular muscle atrophy

- MuSK-Associated Myasthenia Gravis: Clinical Features and Management

- 重症筋無力症(Myasthenia gravis:MG)の治療ガイドライン

- Adequate tacrolimus concentration for myasthenia gravis treatment

関連記事

.jpg)